Von Paul C. Knappenberger und Patrick J. Michaels, Center for the Study of Science, Cato Institute

Die US-Bundesregierung (und Regierungen weltweit) geben dem IPCC alle Autorität, wenn es um Optionen hinsichtlich der Klimaänderung geht. Das ist keine gute Idee! Hier folgt das bislang eindeutigste Beispiel hierfür. Nach der Lektüre dieses Beitrags denken wir, dass man überzeugt davon ist, dass das IPCC nicht danach trachtet, die Wahrheit zu sagen – die Wahrheit nämlich, dass es die Klimaängste in den Berichten zuvor erheblich übertrieben hatte. Der „Konsens der Wissenschaftler“ zieht es stattdessen vor, alles zu verschleiern.

Mit diesem Tun beeinflusst das IPCC die öffentliche Gesundheit und das öffentliche Wohlergehen aller Menschen negativ, bringt es doch die Regierungen dazu, den Energieverbrauch zu begrenzen anstatt nach Wegen zu suchen, um die Verfügbarkeit von Energie zu verbessern (oder sich einfach aus dem Markt herauszuhalten).

Jeder weiß, dass sich die globale Erwärmung (wie sie durch den Anstieg der mittleren Temperatur der Erde repräsentiert wird) während der letzten eineinhalb Jahrzehnte verlangsamt hat. Die Gründe hierfür sind derzeit das heißeste Thema in der Klimawissenschaft mit etwa einem Dutzend unterschiedlicher Erklärungen, die in den Raum geworfen werden.

Die Modell-Apologeten strampeln sich ab, um den Ruf ihrer Modelle (und ihren eigenen) zu retten – weil sie das Eine nicht zugeben wollen – sie wollen nicht zugeben, dass vielleicht die einfachste und offensichtlichste Antwort die Richtige ist, dass nämlich Klimamodelle den Temperaturanstieg infolge menschlicher Treibhausgas-Emissionen erheblich überschätzen. Falls die Modelle überhitzt sind, dann gilt das auch für alle Auswirkungen, die aus den Modellprojektionen abgeleitet werden. Und das wäre die Totenglocke für alle eingeführten Regulierungen zur Begrenzung unseres Verbrauchs fossiler Treibstoffe.

In der ,Summary for Policymakers’ SPM des 5. Zustandsberichtes räumt selbst das IPCC die jüngste Divergenz der Modellprojektionen und der Beobachtungen ein:

„Es gibt jedoch Differenzen zwischen simulierten und beobachteten Trends in Zeiträumen von 10 bis 15 Jahren (z. B. von 1998 bis 2013)“.

Aber bevor man jetzt denkt, dass es mit den Klimamodellen irgendwelche Probleme gibt, stellt das IPCC klar:

„Die langzeitlichen Klimamodell-Simulationen zeigen einen Trend der globalen mittleren Temperatur von 1951 bis 2012, der mit dem beobachteten Trend übereinstimmt“.

Na sowas! Eine Minute lang sah es so aus, als ob die Modelle versuchten, die Realität abzubilden, aber man versichert uns, dass langfristig – sagen wir seit Mitte des 20. Jahrhunderts – dem IPCC zufolge die Modellsimulationen und die Beobachtungen „übereinstimmen“.

Das IPCC zeigt seinen „Kasten 9.2“ zur Unterstützung dieser Behauptungen.

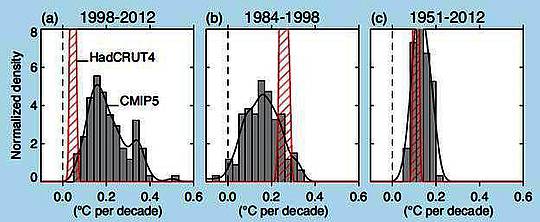

In dieser „Box 9.2” platziert das IPCC hilfreich die beobachteten Trends in den Zusammenhang der Verteilung simulierter Trends der Sammlung von Klimamodellen, die in dem Bericht verwendet werden. Die Höhepunkte aus Box 9.2 werden hier reproduziert als unsere Abbildung 1. In dieser Abbildung ist der beobachtete Trend für verschiedene Zeiträume in rot und die Verteilung der Modelltrends in grau dargestellt.

Abbildung 1: Verteilung des Trends der globalen mittleren Temperatur aus 114 Modellläufen des IPCC (grau) und der beobachteten Temperaturtrends, zusammengestellt vom Hadley Center in UK (rot). Abbildung aus dem 5. Zustandsbericht des IPCC.

Wie man im Teil (a) sieht, liegen die beobachteten Trendlinien von 1998 bis 2012 unter fast allen Modelltrends. Das IPCC schreibt dazu:

111 der 114 Läufe zeigen einen Trend der globalen Mittleren Temperatur von 1998 bis 2012, der höher liegt als das gesamte HadCRUT4-Ensemble. Dies führte zur oben zitierten Feststellung des IPCC in der SPM.

Ernsthaft!

Wenden wir uns jetzt der Periode von 1951 bis 2012 zu, Teil (c) in Abbildung 1.

Das IPCC beschreibt den dort gezeigten Zustand so:

Während der 62-jährigen Periode von 1951 bis 2012 stimmen der beobachtete Trend und der Trend des Klimamodells CMIP5 bis auf 0,02°C pro Dekade überein…

Das klingt so, als ob die Modelle ziemlich gut sind – und nur um 0,02°C pro Dekade abweichen. Und das ist die Grundlage für das IPCC-Statement zur langzeitlichen Modellsimulation (ebenfalls oben zitiert).

Interessanterweise sagt uns das IPCC nicht explizit, wie viele der 114 Klimamodelle einen größeren Trend zeigen als im Zeitraum 1951 bis 2012 beobachtet. Und es ist grundsätzlich unmöglich, dies selbst aufgrund des Teils (c) herauszufinden, weil einige Balken im Histogramm über die Obergrenze der Graphik hinausreichen und die Skalierung der X-Achse so groß ist, als ob die Trends zu einem Bündel zusammengefasst werden sollen zu nur sechs Körben, die die 114 Modellläufe repräsentieren sollen. Konsequenterweise kann man nicht abschätzen, wie gut die Modelle wirklich sind und wie groß ein Unterschied von 0,02°C pro Dekade während 62 Jahren wirklich ist. Man muss das IPCC hierzu beim Wort nehmen.

Aber das tun wir nicht.

Auf der Website Climate Explorer wird die große Mehrheit der vom IPCC benutzten Klimamodell-Ergebnisse archiviert und verfügbar gemacht. Hier kann man 108 der 114 in die IPCC-Graphik eingeflossenen Modellläufe bestimmen – eine Mehrheit, die groß genug ist, um die Ergebnisse ziemlich genau zu reproduzieren.

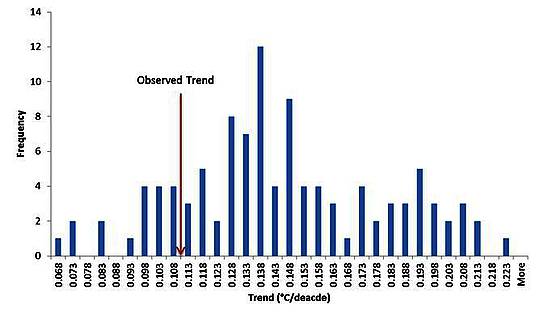

Das machen wir in unserer Abbildung 2. Allerdings adjustieren wir beide Achsen der Graphik so, dass alle Daten gezeigt werden und man die Details dessen erkennen kann, was wirklich vor sich geht.

Abbildung 2: Verteilung des Trends der globalen Mitteltemperatur aus 108 Modellläufen, die vom IPCC verwendet werden (blau) und den beobachteten Temperaturen des UK Hadley Centers (rot) im Zeitraum von 1951 bis 2012. (Die Modelltrends sind berechnet aus historischen Läufen mit den RCP4.5-Ergebnissen, angefügt nach 2006). Dies zeigt die fast identischen Daten in Teil (c) der Abbildung 1.

Wir erkennen, dass 90 der 108 Modellläufe mehr globale Erwärmung simulieren als beobachtet von 1951 bis 2012 und 18 Modelläufe, die weniger Erwärmung simulieren. Was eine andere Art ist zu sagen, dass die Beobachtungen beim 16. Perzentil [?] der Modellläufe fallen (das 50. Perzentil ist der mittlere Modell-Trendwert).

So wollen wir also jetzt folgende Frage in den Raum stellen, zu beantworten mit einer Bandbreite von 1 bis 5 oder besser unter Verwendung der Terme „sehr niedrig“, „niedrig“, „mittel“, „hoch“ oder „sehr hoch“. Wie würden Sie Ihr „Vertrauen“ in diesem Statement benennen?:

„Die langfristigen Klimamodell-Simulationen zeigen einen Trend der globalen mittleren Temperatur von 1951 bis 2012, der mit dem beobachteten Trend übereinstimmt”.

Also, haben Sie eine Antwort?

Unsere Antwort lautet, wenn es hoch kommt, „mittel“.

Schließlich gibt es noch sehr viel Spielraum für Verbesserungen.

Zum Beispiel könnte die Bandbreite der Modelle viel enger sein. Dies würde zeigen, dass die Modelle in besserer Übereinstimmung untereinander sind, was den simulierten Trend betrifft. So wie es jetzt ist, reicht die Bandbreite der Modelle 1951 bis 2012 von 0,07°C pro Dekade bis 0,21°C pro Dekade (man beachte, dass der beobachtete Trend bei 0,107°C pro Dekade liegt). Und dies kommt von Modellen, die zumeist mit beobachteten Änderungen der Klimatreiber betrieben wurden (z. B. Treibhausgas-Emissionen, Aerosol-Emissionen, Vulkane usw.) und über einen Zeitraum (62 Jahre), aus dem sich alle kurzfristigen Wetter-Variationen herausmitteln. Mit anderen Worten, sie sind überall.

Eine andere Möglichkeit, die Übereinstimmung zwischen den Modell-Simulationen und den Beobachtungen in der realen Welt zu verbessern, wäre es, wenn der beobachtete Trend näher an der Mitte der Verteilung der Modellprojektionen liegen würde. Zum Beispiel wäre die Übereinstimmung viel besser, wenn, sagen wir, 58 Modelle mehr und die anderen 50 weniger Erwärmung simulieren würden.

Was würde Ihr Vertrauen verringern?

Der gegenteilige Satz von Tendenzen. Die Verteilung der Modelle könnte sogar noch größer sein als gegenwärtig, was zeigen würde, dass die Modelle untereinander sogar noch weniger darin übereinstimmen, wie sich die Temperatur in der realen Welt entwickeln wird (oder dass die natürliche Variabilität während des Zeitraumes der Trendanalyse sehr groß war). Oder der beobachtete Trend könnte sich weiter vom Mittelpunkt der Modellverteilung entfernen. Dies würde eine zunehmende Diskrepanz zwischen Beobachtungen und Modellen zeigen (und wäre damit dem ähnlicher, was im Zeitraum von 1998 bis 2012 los war).

Tatsächlich ist letztere Situation im Gange – das heißt, der beobachtete Trend bewegt sich stetig nach links in der Verteilung der von den Modellen simulierten Trends.

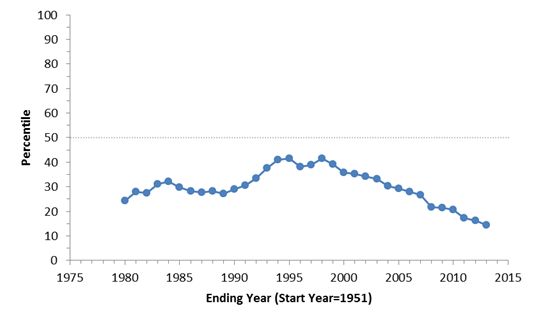

Abbildung 3 zeigt, bei welchem Perzentil der beobachtete Trend für jeden Zeitraum seit 1951 und bis zu jedem Jahr von 1980 bis 2013 fällt.

Abbildung 3: Die Rangfolge der Perzentile des beobachteten Trends der globalen Mitteltemperatur, der 1951 beginnt und mit dem auf der X-Achse indizierten Jahr endet, innerhalb der Verteilung von 108 simulierten Trends im gleichen Zeitraum. Das 50. Perzentil ist der mittlere Trend simuliert durch die Masse der Klimamodelle.

Nach dem Spitzenwert beim 42. Perzentil (immer noch unterhalb der mittleren Modellsimulation beim 50. Perzentil) während des Zeitraumes 1951 bis 2012 ist der beobachtete Trend in der Prozent-Rangfolge stetig gefallen und hat gegenwärtig (im Zeitraum 1951 bis 2013) seinen niedrigsten Punkt jemals erreicht (14. Perzentil), Tendenz weiter fallend. Wie jedermann eindeutig erkennen kann, lässt dieser Trend die Modelle schlecht aussehen, da das Niveau der Übereinstimmung mit den Beobachtungen mit der Zeit stetig immer weiter abnimmt.

Statistisch gesprochen: falls der beobachtete Trend unter das 2,5. Perzentil fällt, würde man dies weithin betrachten, dass der Beweis stark genug war zu zeigen, dass die Beobachtungen nicht aus der Masse der Modellergebnisse stammen. Mit anderen Worten, ein Statistiker würde die Lage, dass die Modelle nicht mit den Beobachtungen übereinstimmen, mit dem Terminus „sehr hohes Vertrauen“ bezeichnen. Einige Forscher verwenden einen laxeren Standard und würden schon bei einem Abfall unter das 5. Perzentil davon ausgehen, dass die Beobachtungen nicht mit den Modellen übereinstimmen. Wir würden diesen Fall mit „hohes Vertrauen“ beschreiben, dass die Modelle und die Beobachtungen nicht miteinander übereinstimmen.

Wie weit entfernt sind wir also von jeder dieser Situationen?

Alles hängt davon ab, wie sich die mittlere Temperatur der Erde in naher Zukunft verhält.

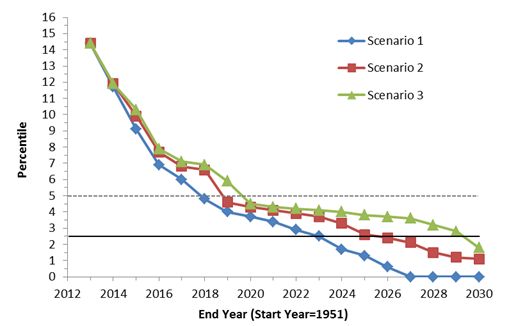

Wir erkunden drei verschiedene Szenarien zwischen jetzt und dem Jahr 2030.

Szenario 1: Die mittlere Temperatur der Erde bleibt in jedem Jahr des Zeitraumes 2014 bis 2030 gleich der mittleren Temperatur, die während der ersten 13 Jahre dieses Jahrhunderts gemessen worden ist (2001 bis 2013). Dieses Szenario repräsentiert eine Fortsetzung des „Stillstands“ beim Anstieg der globalen Temperaturen.

Szenario 2: Die Temperatur der Erde nimmt Jahr für Jahr mit einer Rate zu, wie sie im Zeitraum 1951 bis 2012 beobachtet worden ist (0,107°C pro Dekade*). Dies repräsentiert eine Fortsetzung des beobachteten Trends.

[*Im Original steht an dieser Stelle die Zahl 0,0107°C. Weiter oben stand die Zahl 0,107°C. Ich vermute mal, dass hier ein Schreibfehler der Autoren vorliegt, und habe den oben genannten Wert in diese Übersetzung geschrieben. A. d. Übers.]

Szenario 3: Die mittlere Temperatur der Erde nimmt Jahr für Jahr mit einer Rate zu wie im Zeitraum 1977 bis 1998 beobachtet – einem Zeitraum, der oftmals als der 2. Temperaturanstieg des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird. Die Rate der Temperaturzunahme in diesem Zeitraum hatte 0,17°C pro Dekade betragen. Dies repräsentiert ein Szenario, in dem die Temperatur mit der höchsten in der Periode beobachteten Rate steigt, einer Periode, die oftmals assoziiert wird mit einem anthropogenen Einfluss auf das Klima.

Abbildung 4 zeigt, wie sich die perzentile Rangfolge der Beobachtungen unter allen drei Szenarien entwickelt von 2013 bis 2030. Unter Szenario 1 würde der beobachtete Trend im Jahr 2004 unter das 5. Perzentil der Verteilung der Modellsimulationen fallen und unter das 2,5. Perzentil im Jahr 2023. Unter Szenario 2 sind die Jahre, in denen diese Perzentile unterschritten werden, 2019 bzw. 2026. Und unter Szenario 3 würde der beobachtete Trend (seit 1951) in den Jahren 2020 bzw. 2030 unter diese Perzentile fallen.

Abbildung 4: Perzentile Reihenfolge des beobachteten Trends innerhalb der Verteilung der Modellsimulationen seit 1951 und endend in dem Jahr, das auf der X-Achse gekennzeichnet ist unter der Anwendung der drei Szenarien, wie sich die beobachtete globale Mitteltemperatur zwischen den Jahren 2014 und 2030 entwickeln wird. Die Klimamodelle laufen mit historischem Antrieb von 1951 bis 2006 und dem RCP4.5-Szenario danach.

Es sieht eindeutig nicht gut aus für die Klimamodelle, wenn selbst ein nachhaltiger Temperaturanstieg ähnlich dem raschesten beobachteten Szenario (Nr. 3) innerhalb von zwei Jahrzehnten immer noch zu einem vollständigen Scheitern der Modelle führt.

Schauen wir also mal:

1) Die Untersuchung von 108 Klimamodellläufen, die die Periode von 1951 bis 2012 umfassen, zeigen, dass die modellsimulierten Trends der globalen Mitteltemperatur um einen Faktor drei variieren – kaum ein hohes Niveau der Übereinstimmung, wie es zwischen den Modellen eigentlich sein sollte.

2) Der beobachtete Trend während des Zeitraumes 1951 bis 2012 fällt beim 16. Perzentil der Modellverteilung, wobei 18 Modellläufe einen kleineren Trend und 90 Modellläufe einen größeren Trend zeigen. Keine wirklich gute Übereinstimmung.

3) Der beobachtete Trend hat sich immer weiter vom Mittel der Modelle entfernt und während der letzten 15 Jahre immer niedrigere Perzentile erreicht. Die Übereinstimmung zwischen dem beobachteten Trend und den Modelltrends wird stetig immer schlechter.

4) Innerhalb der nächsten 5 bis 15 Jahre wird der langzeitliche beobachtete Trend (seit 1951) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so weit unter die Modellsimulationen fallen, dass er statistisch nicht mehr als zu den modellierten Ergebnissen gehörend gerechnet werden kann. Diese Nicht-Übereinstimmung zwischen beobachteten Trends und Modelltrends wäre vollständig.

Mit all diesen Informationen geben wir Ihnen einen Moment des Nachdenkens über Ihre ursprüngliche Antwort auf diese Frage, zu beantworten mit einer Bandbreite von 1 bis 5 oder besser unter Verwendung der Terme „sehr niedrig“, „niedrig“, „mittel“, „hoch“ oder „sehr hoch“. Wie würden Sie Ihr „Vertrauen“ in diesem Statement benennen?:

„Die langfristigen Klimamodell-Simulationen zeigen einen Trend der globalen mittleren Temperatur von 1951 bis 2012, der mit dem beobachteten Trend übereinstimmt”.

Haben Sie Ihre letztendliche Antwort?

Ok, vergleichen wir das mit der Einschätzung des IPCC zur Übereinstimmung zwischen Modellen und Beobachtungen. Das IPCC hat diese Einschätzung mit „sehr hohes Vertrauen“ bezeichnet – das höchste Vertrauensniveau, das sie vergeben.

Hören wir hier eine erstaunte Stille?

Dies alles fast den IPCC-Prozess in aller Kürze zusammen. Die Fakten zeigen, dass die Übereinstimmung zwischen den Modellen und den Messungen sehr dünn ist und stetig weiter erodiert. In etwa einem Jahrzehnt wird sie statistisch überhaupt nicht mehr vorhanden sein, und doch vergibt das IPCC der gegenwärtigen Übereinstimmung zwischen Modellen und Messungen das höchste Vertrauensniveau.

Falls die Modelle falsch sind (und zu viel Erwärmung vorhersagen), dann zerfallen alle Auswirkungen der Klimaänderung sowie die Dringlichkeit, „etwas zu tun“, und „die Krise“ löst sich auf.

Das ist politisch inakzeptabel.

Also trachtet das IPCC nicht danach, die Wahrheit zu sagen, sondern stattdessen das Narrativ „die Klimaänderung ist schlecht“ weiter zu pflegen. Schließlich haben Regierungen auf der ganzen Welt eine Masse Geld für die Bemühungen ausgegeben, die Klimaänderung auf der Grundlage der IPCC-Einschätzungen zuvor zu bekämpfen. Das IPCC kann jetzt einfach nicht zurückweichen und sagen, Oh, Entschuldigung, wir hatten unrecht, das tut uns leid! Also fahren sie fort, den Mythos zu pflegen und die Politiker in die Irre zu führen [doch wohl tatkräftig unterstützt durch willfährige Medien! A. d. Übers.]

Link: http://wattsupwiththat.com/2014/04/16/a-clear-example-of-ipcc-ideology-trumping-fact/

Übersetzt von Chris Frey EIKE

Lieber Herr Oberdoerffer, 6

„Doch, geneu das machen die, jedenfalls die, die die Klimahysterie schüren. Ich habe vor etwa einem Jahr mir einen Vortrag von Prof. Rahmstorf, PIK, angehört. Angesprochen auf die Tatsache, daß seit 1998 die Erwärmung zum Stillstand gekommen ist, behauptete er, das sei nur eine vorübergehende Pause, der seit 1850 bestehende Trend gehe ungebrochen weiter und es sei bald eine umso stärkere Rückkehr der Erwärmung zu befürchten.“

Schon, aber diese Aussage basiert hier auf den Ergebnissen der Klimaszenarien in die Zukunft und nicht einer Extrapolation eines linearen Trends aus der Vergangenheit. Wenn man allgemein von einem „ungebrochenen Trend zu hoeheren Werten“ spricht, so ist damit nicht lineare Trendfortsetzung gemeint. Ausserdem sehen Sie ja selbst, dass die Trends der Klimaszenarien eher Spaghettiplots statt schoene Geraden darstellen, so blind koennen auch Sie nicht sein.

„Die habern wirklich nichts als zwei Trends: den des ansteigenden CO2-Gehalts der Atmosphäre, und den der mittleren Globaltemperatur seit 1850. Aus der Paralleleität dieser beieden Trends schließen sie, daß der eine, der CO2-Trend, ursächlich für den Temperaturtrend sei,und daß dieser also weiter gehen müsse, solange der andere weitergehe.“

Das ist das Maerchen fuer die, die das glauben wollen. Die Wahrheit interessiert Sie da ja nicht, Sie wuerden es ohnehin intellektuell nicht hinbekommen.

@Elmar Oberdörffer, #6: „“Und genau diese beschriebene Extrapolation von bestehenden Trendgeraden macht kein Institut und kein Wissenschaftler.“ Doch, geneu das machen die, jedenfalls die, die die Klimahysterie schüren.“

Nun, ich kann mich da nur wiederholen. In der Wissenschaft ist mir da kein Fall bekannt, dass jemand den Verlauf der Temperatoren mit einer Trendgeraden extrapoliert hat.

„Ich habe vor etwa einem Jahr mir einen Vortrag von Prof. Rahmstorf, PIK, angehört. Angesprochen auf die Tatsache, daß seit 1998 die Erwärmung zum Stillstand gekommen ist, behauptete er, das sei nur eine vorübergehende Pause, der seit 1850 bestehende Trend gehe ungebrochen weiter und es sei bald eine umso stärkere Rückkehr der Erwärmung zu befürchten. Die habern wirklich nichts als zwei Trends: den des ansteigenden CO2-Gehalts der Atmosphäre, und den der mittleren Globaltemperatur seit 1850. Aus der Paralleleität dieser beieden Trends schließen sie, daß der eine, der CO2-Trend, ursächlich für den Temperaturtrend sei, und daß dieser also weiter gehen müsse, solange der andere weitergehe.“

Die Parallelität der beiden Trends ist maximal ein Indiz, das ist auch in der Wissenschaft bekannt. Der kausale Zusammenhang, dass eine Steigerung des CO2-Gehalts in der Luft langfristig zu einer Steigerung der globalen durchschnittlichen Oberflächentemperatur führt, wird hingegen aus den physikalischen Eigenschaften innerhalb der Atmosphäre abgeleitet. Entsprechende Literaturquellen dafür haben u.a. Herr Heß und Herr Ebel angegeben.

Mir ist der Ansatz völlig fremd, angesichts des bekannten Wissens überhaupt einen linearen Trend errechnen zu wollen. Denn wir wissen sowohl empirisch als auch von der Theorie, dass mehrere Zyklen sich bei der Klimaentwicklung überlagern. Wie stark diese jeweils das Klima beeinflussen, ist nicht belastbar bekannt, aber wir wissen, dass es sich um massive Einflüsse handelt.

Wenn wir von 60 Jahren bei AMO und PDO ausgehen, ist ein linearer Trend ohne Zyklusbereinigung einfach nur Unsinn. Da braucht man auch gar nicht mehr weiterlesen.

Eine Zyklusbereinigung ist aber bei gegebenen Kenntnisstand nicht möglich, da weder die Stärke der Wirkung hinreichend abgeschätzt werden kann, noch die Menge der sich überlagernden Zyklen hinreichend bekannt ist. Auch sind die Zyklusdauern nicht exakt bestimmbar.

Die Modelle, die mit Sonnenzyklen und ozeanischen Zyklen arbeiten, kommen zu einer kommenden globalen Abkühlung … und nun?

#3, S. Harder: „Und genau diese beschriebene Extrapolation von bestehenden Trendgeraden macht kein Institut und kein Wissenschaftler.“ Doch, geneu das machen die, jedenfalls die, die die Klimahysterie schüren. Ich habe vor etwa einem Jahr mir einen Vortrag von Prof. Rahmstorf, PIK, angehört. Angesprochen auf die Tatsache, daß seit 1998 die Erwärmung zum Stillstand gekommen ist, behauptete er, das sei nur eine vorübergehende Pause, der seit 1850 bestehende Trend gehe ungebrochen weiter und es sei bald eine umso stärkere Rückkehr der Erwärmung zu befürchten. Die habern wirklich nichts als zwei Trends: den des ansteigenden CO2-Gehalts der Atmosphäre, und den der mittleren Globaltemperatur seit 1850. Aus der Paralleleität dieser beieden Trends schließen sie, daß der eine, der CO2-Trend, ursächlich für den Temperaturtrend sei, und daß dieser also weiter gehen müsse, solange der andere weitergehe. Diese Schlußfolgerung wird nicht durch Messungen gestützt, es gibt einfach keine Messungen, die beweisen, daß der steigende CO2-Gehalt ursächlich für die bis 1998 ansteigenden Temperaturen sind. Daher bleibe ich bei meiner Einschätzung der IPCC-Aussagen als Hokuspokus.

IPCC = Internationa Panel for Cheating and Corruption!

Was gibts da zu berechnen bzw. zu betrachten?

Auch wenn der Eispanzer käme, würde es wärmer. Es wird wärmer, weils wärmer wird und weils kälter wird. Wenn die dumme Realität sich nicht an die dem Perfektionismus nahen Modelle hält, was will man da machen? die Realität in Richtung der Modelle biegen!

@Elmar Oberdörffer, #1: „Man braucht dazu nur die Kursentwicklungen an der Börse zu beobachten, die ebensowenig vorhersagbar oder vorausberechenbar sind wie das Wetter und sein 30-jähriger Mittelwert, das Klima.“

Zu behaupten, weil Börsenkurse und das Wetter auf Dauer nicht berechenbar sind, könne man auch nicht vernünftig sagen, was das Klima in 30 Jahren machen wird, ist und bleibt ein Analogieschluss. Nur weil es sich bei allen um Vorhersageprobleme handelt, kann man daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, das sei alles gleich gut oder gleich schlecht berechenbar.

„Deshalb ist die Methode des IPCC und des PIK und geistesverwandter Einrichtungen, den seit 1850 bis 1998 bestehenden Klimatrend als für die nächsten hundert Jahre und darüber hinaus sich weiter fortsetzend anzusehen, nichts als Hokuspokus.“

Und genau diese beschriebene Extrapolation von bestehenden Trendgeraden macht kein Institut und kein Wissenschaftler. Die Trendberechnung dient dazu, den Verlauf aus der Vergangenheit(!) zu beschreiben. Die Berechnung des Trends bzw. der Regressionsgeraden ist in der Mathematik kein Mittel, um zukünftige Ereignisse vorherzusagen.

@ # 1

Empfehle Ihnen, sich zusätzlich mal etwas mit Nassim Nicholas Taleb’s schwarzen Schwänen und seinem Antifragiltäts- Theorem zu beschäftigen.

Taleb ist Experte in Wahrscheinlichkeitstheorie bzw. oder Wahrscheinlichkeitsrechnung, einem Teilgebiet der Mathematik und hat ein Vermögen an der Börse gemacht.

Was ist überhaupt ein Trend? Er ist nichts anderes, als ein Rechenergebnis, das aus Daten, die in der Vergangenheit über einen bestimmten Zeitraum angefallen sind, gewonnen wird. Über die Zukunft sagt der Trend nichts aus. Man liegt zwar meistens richtig, wenn man erwartet, daß ein bestehender Trend sich noch um 1/16 seiner bisherigen Dauer fortsetzt, etwas weniger oft, wenn man das auch noch für 1/8 erwartet, noch weniger oft für 1/4, selten für 1/2, sehr selten für die ganze Dauer. Man braucht dazu nur die Kursentwicklungen an der Börse zu beobachten, die ebensowenig vorhersagbar oder vorausberechenbar sind wie das Wetter und sein 30-jähriger Mittelwert, das Klima. Ein bestehender Trend kann jederzeit gebrochen werden und nach einer mehr oder weniger langen und mehr oder weniger chaotischen Übergangsperiode durch einen völlig anderen Trend ersetzt werden. Auch die Zeitpunkte der Trendbrüche lassen sich nicht vorausberechnen. Deshalb ist die Methode des IPCC und des PIK und geistesverwandter Einrichtungen, den seit 1850 bis 1998 bestehenden Klimatrend als für die nächsten hundert Jahre und darüber hinaus sich weiter fortsetzend anzusehen, nichts als Hokuspokus. Wären sie in der Lage, die zukünftige Entwicklung des Wetters und daraus abgeleitet des Klimas zuverlässig zu berechnen, so bräuchten sie nicht zu Trends ihre Zuflucht zu nehmen. Aber solange sie das Wetter nicht einmal für drei Tage zuverlässig vorausberechnen können, haben sie halt nichts anderes als den Trend und aufwendige numerische Modelle, die nichts anderes tun, als die erwartete Fortsetzung des Trends zu bestätigen, weil sie so programmiert sind. Mit Wissenschaft hat das nichts zu tun.