Allgemeines

Der Solarenergie Förderverein Deutschland e.V. / SFV hat am 24.8.2017 eine gemeinsame Pressemitteilung zusammen mit 29 unterzeichnenden NGOs herausgegeben. Der Titel lautet „SPD Klimaschutzziele müssen aktualisiert werden„. Die Aktion ist als offener Brief an Martin Schulz gerichtet – Sie wissen schon, der SPD-Politiker aus Würselen. Schauen wir uns jetzt zuerst die Pressemitteilung des SFV im Original an, die als pdf heruntergeladen werden kann. Der Internetlink der Pressemitteilung ist hier. Um seine Verteilung wird von der SVF ausdrücklich gebeten, was hiermit auch gerne geschieht. Wie haben es aber der SFV zusammen mit seinen 29 NGOs geschafft, die beneidenswerte Spitze der Bescheuerten und Bekloppten im Guinness-Buch zu erobern?

Die Pressemitteilung des SFV

24.08.2017, Gemeinsame Pressemitteilung von 29 NGOs: SPD-Klimaschutzziele müssen aktualisiert werden, Offener Brief an Martin Schulz

Sehr geehrter Herr Schulz,

in den Antworten auf die von 21 Energiewende-Organisationen am 2. Juni 2017 vorgelegten Wahlprüfsteine hat Ihre Partei angegeben, dass bis 2050 nur ein Anteil von 80 bis 95% der Energie aus Erneuerbaren Quellen angestrebt wird. Die bestehenden Ausbaudeckel für Erneuerbare Energien (EE) werden bekräftigt. Ein Termin für den Kohleausstieg, um damit einen entsprechenden Speicherausbau anzureizen, wird nicht genannt.

Das sind Positionen, die das Wirtschaftsministerium, bzw. die schwarz-rote Regierungskoalition vor Jahren festgelegt hat und weiterhin aufrecht erhält. Inzwischen hat sich aber die Welt verändert. Wir werden konfrontiert mit Nachrichten wie

- Ungewöhnliche Hitze- und Trockenheit im gesamten Mittelmeerraum.

- Trinkwassernotstand in Italien. Die Wasserentnahme aus dem Reservoir Roms wird um mehr als die Hälfte reduziert.

- In Griechenland Einrichtung kühlbarer Hallen für Menschen, die es in ihren Wohnungen bei über 30 Grad Nachttemperatur nicht mehr aushalten.

- Waldbrände nehmen überhand. Wieviel Wasser geht für das Löschen verloren?

- Welche Auswirkungen auf die Ernte sind von all dem zu erwarten?

- Und, und…?

- Im Alpenbereich Unwetter mit Starkregen, Erdrutschen und Todesopfern. Ganze Täler sind tageweise von der Außenwelt abgeschlossen.

- Die Brandenburgische Ministerin Diana Golze wurde in ihrem Norditalien-Urlaub von einem umstürzenden Baum schwer verletzt.

- Bilder, wie man sie nur aus Asien kannte, kommen jetzt aus Deutschland: Schlammlawinen, Überflutungen, Unwetter mit Todesopfern sind an der Tagesordnung.

- Quote der überflutungsgefährdeten Grundstücke in Sachsen-Anhalt von 1,83% im letzten Jahr auf 2,48% erhöht. Damit fallen 16 934 Grundstücke in die höchsten ZÜRS-Gefährdungsklassen 3 und 4 (ZÜRS = Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen). Elementarschadenversicherungen werden teurer – oder sind gar nicht mehr abzuschließen.

- Hinzu kommen die Meldungen über einen riesigen Eisabbruch in der Antarktis, dessen Auswirkungen noch nicht abzusehen sind.

Wer sich nicht die Augen zuhält, muss feststellen: der Klimawandel hat ein neues Stadium erreicht! Die alten Zielsetzungen für Klimaschutz und Energiewende sind nicht mehr ausreichend! Wenn wir den Klimawandel noch beeinflussen wollen, bevor er ins Stadium rapider Selbstverstärkung eintritt, muss die Energiewende gravierend beschleunigt werden:

- Statt Ausbaudeckelung müssen Mindestausbauziele festgelegt werden, die erheblich oberhalb der derzeitigen Deckel liegen!

- Mieterstrom nicht in Feigenblattgröße, sondern als soziale Tat auf breiter Front, womit ein riesiges brach liegendes Dachflächenpotenzial in den Städten zur Energieerzeugung erschlossen würde.

- Abschaffung der EEG-Umlage auf Eigenverbrauch und Mieterstrom! Die EEG-Umlage wurde geschaffen, um die EE zu fördern, nicht um den Ausbau zu bremsen! Auf der anderen Seite müssen die immer wieder ausgeweiteten Industrieprivilegien überprüft werden.

- Beseitigung der massiven Chancenungleichheit auf dem Strommarkt durch Abbau der Subventionen für konventionelle Energien und Berücksichtigung der durch die jeweilige Art der Energieerzeugung verursachten externen Kosten im Strompreis, um Kostenwahrheit herzustellen.

Bereits heute bringen die Auswirkungen des Klimawandels, zu denen auch die Migrationsströme – gerade auch aus Afrika – gehören, unser Gemeinwesen an den Rand dessen, was es verkraften kann. Wenn wir nicht erkennen, dass die Energiewende das Projekt Nr. 1 sein muss, wird es zu einem Chaos kommen, das weder technisch noch politisch in irgend einer Weise „beherrscht“ werden kann.

Laut einer kürzlich durchgeführten EMNID-Umfrage haben 71% der Bevölkerung dies erkannt und nennen den Klimawandel als ihre Sorge Nr. 1.

Welchen potentiellen SPD-Wählern glauben Sie einen Gefallen zu tun, wenn Sie gemeinsam mit der CDU der konventionellen Energie eine unabsehbare Fortsetzung ihres Geschäftsmodells ermöglichen? Den Interessen der dort Beschäftigten entspricht das doch nur scheinbar, denn auch sie werden vom Klimawandel betroffen wie alle anderen!

Profilieren Sie sich doch als derjenige, der die Zeichen der Zeit erkennt!

Es ist gut, dass Sie die E-Mobilität verbindlich voran bringen wollen, aber diese nutzt wenig, wenn die E-Autos mit Kohlestrom geladen werden. Wir brauchen erheblich mehr EE! Möglichkeiten der Photovoltaik auf und an Straßen, Schienen, Lärmschutzwänden etc. müssen erschlossen werden! Die schikanösen Genehmigungshindernisse für Windenergie müssen beendet werden. Und vor allem: Wir brauchen eine Speicheroffensive! Fehlende Stromspeicher führen schon jetzt zur sinnlosen Abregelung von Solar- und Windstrom-Spitzen.

Das 100%-Votum als SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat haben Sie bekommen, weil sich die SPD-Mitglieder erhoffen, dass Sie wieder sozialdemokratische Kernthemen zur Geltung bringen. Und ist denn nicht die ganze E-Wende ein Kind der SPD – von Hermann Scheer gemeinsam mit den Grünen (Hans-Josef Fell) zur Welt gebracht?!

Und erinnern Sie sich doch, wie Gerhard Schröder im Wahljahr 2002 das „Jahrhunderthochwasser“ der Elbe zum Anlass nahm, Klimawandel und E-Wende zum Wahlkampfthema zu machen, und damit die Fortsetzung der rot-grünen Koalition erreichte! Die Argumente, die Ihnen heute zur Verfügung stehen, sind noch viel drastischer!

Und sehen Sie doch auch das immense positive Potential, das mit dem Umbau der Energiewelt verbunden ist, wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch: Lösen Sie die bürokratistischen Bande, mit denen die Menschen daran gehindert werden, die EE kreativ und „autonom“ zu nutzen, wie Hermann Scheer es nannte. Ermöglichen Sie, dass Millionen von “Prosumern” Verantwortung für die Energieerzeugung übernehmen! Ermöglichen Sie die gesellschaftliche Emanzipation, die damit einher geht.

Wagen Sie das höhere Niveau der Demokratie, das damit erreicht wird!

Gerne würden wir all dies in einem persönlichen Gespräch vertiefen und würden uns über einen Terminvorschlag freuen.

Die Unterzeichner

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.,

Bündnis Bürgerenergie e.V.,

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.,

Freunde von Prokon e.V.,

BürgerEnergieAltmark eG,

Sonnenkraft Freising e.V.,

Solarverein Goldene Meile e.V.,

VEE Sachsen e.V.,

terra-solar e.V.,

Mittelhessische Energiegenossenschaft,

Energiewende ER(H)langen e.V.,

Energiebündel Roth-Schwabach e.V.,

VERENA -Verein für erneuerbare Energien Aalen,

Sonnenernte e.V. Ketsch,

E-W-Nord,

SolarLokal Kirchhorst,

DIVaN e.V.,

Bürgerenergie Berlin e.G.,

Bendorfer Bürgerinitiative gegen das AKW Mülheim-Kärlich,

LaNEG e.V.,

Bürgerinitiative „Hände weg vom Schwedeneck“,

Bürgerinitiative Fracking freies Hessen,

Aktionsbündnis gegen die Süd-Ost-Trasse,

Bürgerinitiative Umweltschutz Uelzen,

SunOn Sonnenkraftwerke Lüneburg e.V.,

Bürgerinitiative CO2-Endlager stoppen – Umwelt schützen e.V.,

Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager e.V.,

Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern

BürgerEnergie Solingen eG

Unsere Überlegungen zum Klimateil der Pressemitteilung

Im ersten Satz wird bemängelt, dass die SPD „bis 2050 nur einen Anteil von 80 bis 95% der Energie aus Erneuerbaren Quellen anstrebt„. Es ist daher davon auszugehen, dass der SFV und seine 29 NGOs sogar 100% fordern. Respekt! Des weiteren wird beklagt, dass die SPD keinen Termin für den Kohleausstieg genannt hat. Sachlich belegt werden diese Forderungen mit Wetter- und Schadensereignissen, die gemäß kleinkrämerlicher Statistik bekanntlich stinknormal sind und zu allen Zeiten in dieser Form vorkamen und immer wieder vorkommen werden. Insbesondere das tragische Unglück „Die Brandenburgische Ministerin Diana Golze wurde in ihrem Norditalien-Urlaub von einem umstürzenden Baum schwer verletzt“ hat uns natürlich berührt. Wir wünschen Frau Golze beste Genesung. Vermutlich war die Erwähnung dieses Unfalls als Menetekel für den Weltuntergang durch globale Erwärmung einer der Hauptgründe, die zum Spitzenplatz im Guinness-Buch der Bescheuerten und Bekloppten führte.

Kleinliche Krämerseelen weisen darauf hin, dass Elementarschadenversicherungen deswegen teurer werden, weil die versicherten Gegenstände und Häuser an Wert zunehmen. Bei knappem Bauland wird überall auf der Welt zunehmend in durch Hochwasser und Bergrutsche bedrohten Zonen gesiedelt. Die gezogenen Schlussfolgerungen des SFV und der 29 NGOs lauten dagegen „Wer sich nicht die Augen zuhält, muss feststellen: der Klimawandel hat ein neues Stadium erreicht!„.

Aber auch der anrührend kindliche Stil des offenen Briefs hat wohl zur Rekordanerkennung beigetragen. Dagegen sind die nüchternen Aussagen des Weltklimarats (IPCC) zur Extremwetter-Problematik wenig schick. Sie sind im jüngsten Sachstandsbericht AR5 des IPCC vom Jahre 2013 (hier) aufzufinden. Relevant ist Chapter 2, es kann als pdf heruntergeladen werden. Hieraus im Folgenden die wichtigsten Auszüge, wobei wir hoffen, dass einige Englischkenntnisse aus Eurer Zwergschule, liebe NGOs, hängengeblieben sind (wenn nicht, dann Euren Zwergschullehrer fragen):

Tropische Stürme und Hurrikane [IPCC 2013, AR5, WG1, Kapitel 2.6, Seite 216]: “No robust trends in annual numbers of tropical storms, hurricanes and major hurricanes counts have been identified over the past 100 years in the North Atlantic basin.”

TropischeZyklone [IPCC 2013, AR5, WG1, Kapitel 2.6, Seite 216]: “Current datasets indicate no significant observed trends in global tropical cyclone frequency over the past century and it remains uncertain whether any reported long-term increases in tropical cyclone frequency are robust, after accounting for past changes in observing capabilities.”

Außer-tropischeZyklone [IPCC 2013, AR5, WG1, Kapitel 2.6, Seite 220]: “In summary, confidence in large scale changes in the intensity of extreme extratropical cyclones since 1900 is low. There is also low confidence for a clear trend in storminess proxies over the last century due to inconsistencies between studies or lack of long-term data in some parts of the world (particularly in the SH). Likewise, confidence in trends in extreme winds is low, owing to quality and consistency issues with analysed data.”

Dürren [IPCC 2013, AR5, WGI, Technical Summery, Seite 50]: ”There is low confidence in a global-scale observed trend in drought or dryness (lack of rainfall), owing to lack of direct observations, dependencies of inferred trends on the index choice and geographical inconsistencies in the trends.”

sowie in [IPCC 2013, AR5, WGI, Kapitel 2.6, Seite 215]: “In summary, the current assessment concludes that there is not enough evidence at present to suggest more than low confidence in a global scale observed trend in drought ordryness (lack of rainfall) since the middle of the 20th century, owing to lack of direct observations, geographical inconsistencies in the trends, and dependencies of inferred trends on the index choice. Based on updated studies, AR4 conclusions regarding global increasing trends in drought since the 1970s were probably overstated. However, it is likely that the frequency and intensity of drought has increased in the Mediterranean and West Africa and decreased in central North America and north-west Australia since 1950.”

Überflutungen [IPCC 2013, AR5, WGI, Technical Summery, Seite 112]: ”There continues to be a lack of evidence and thus low confidence regarding the sign of trend in the magnitude and/or frequency of floods on a global scale over the instrumental record.”

Hagel und Gewitter [IPCC 2013, AR5, WGI, Kapitel 2.6, Seite 216]: “In summary, there is low confidence in observed trends in small-scale severe weather phenomena such as hail and thunderstorms because of historical data inhomogeneities and inadequacies in monitoring systems.”

Und schließlich fasst IPCC zusammen [IPCC 2013, AR5, WGI, Kapitel 2.6, Seite 219]: “There is limited evidence of changes in extremes associated with other climate variables since the mid-20th century.”

Sagt doch damit das IPCC aus, dass bis heute gar keine Zunahmen von Extremwettern gefunden wurden. Ist ja unerhört, die sollten mal die Augen aufmachen, so wie Ihr, wenn Ihr so schön feststellt „Wer sich nicht die Augen zuhält, muss feststellen: der Klimawandel hat ein neues Stadium erreicht!“

Liebe NGOs und lieber SFV, wir freuen uns, dass Ihr mit Eurem offenen Brief die Fakten endlich klargestellt und den hier zitierten entwarnenden Unsinn des IPCC widerlegt habt. Einfach durch Augenaufmachen, wir sind beeindruckt. Auch in die Tonne mit den ebenfalls entwarnenden Aussagen der meteorologischen Fachwissenschaft (das IPCC hat mit Fachwissenschaft nichts zu tun, weil seine Berichte nicht begutachtet sind). Hier ist insbesondere das Buch von Krauss und Ebel: Risiko Wetter zu nennen. Professor H. Kraus war Ordinarius für Meteorologie an der Universität Bonn. Besonders unverschämt, bestätigt das Buch auch noch die IPCC-Entwarnungen. Krauss hat also nicht wie Ihr die Augen aufgemacht. Wir empfehlen, das Buch von Euch einfach auf den Index der katholischen Kirche setzen zu lassen. Der aktuelle Papst glaubt schließlich auch an den Weltuntergang durch globale Erwärmung. Dann muss es ja stimmen.

Es ist natürlich zu befürchten, dass die IPCC-Aussagen Missverständnisse aufkommen lassen. Schließlich zeichnen sich NGO-Mitglieder gewöhnlich durch solide Bildungsferne aus, ersetzen dies aber glücklicherweise mit Engagement und festem Glauben. Es gibt neben dem IPCC nämlich auch noch eine Weltmeteorologieorganisation (WMO), die folgendes Unerhörte verlautbaren lässt:

- Klima ist der statistische Wert von Wetter über mindestens 30 Jahre, und Klima ist lokal.

- Es gibt daher kein globales Klima, nur Klimazonen von tropisch bis polar.

- Jedes Klima in jeder Klimazone unserer Erde hat sich stets verändert, Klimastillstand ist naturgesetzlich unmöglich.

„Klimaskeptiker“ entnehmen daraus, dass man „Klima“ als etwas, das sich permanent ändert, gar nicht schützen könne. Das ist unerhört! Macht endlich die Augen auf, dumme Klimasketiker! Und der Klimawandel habe, wie im offenen SFV-Brief erwähnt, vermutlich „kein neues Ausmaß“ erreicht, wenn man bedenkt, dass es vor 130.000 Jahren (jüngste Warmzeit) bei uns so warm war, dass Flusspferde an den Rheinwiesen grasten und in der jüngsten Eiszeit so vor 13.000 Jahren umgekehrt die skandinavischen Gletscher bis weit nach Norddeutschland hineinreichten. Damals wurden von den Menschen weder Kohle verbrannt noch Auto gefahren. Wir erwähnen dies alles hier nur deswegen, um Euch vor Klimaskeptikern zu warnen. Ihre kleinlichen Gegenargumente solltet Ihr einfach ignorieren.

Behaupten doch „Klimaskeptiker“ tatsächlich, die von Euch aufgeführten Schäden seien auf reine Wetterereignisse zurückzuführen und wollen dies gelegentlich auch noch mit Beispielen wie etwa dem folgenden belegen:

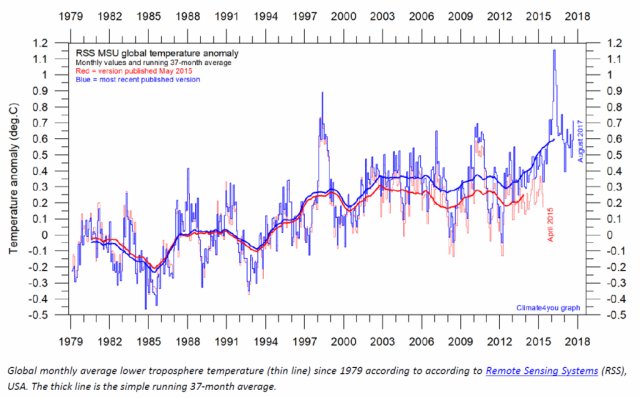

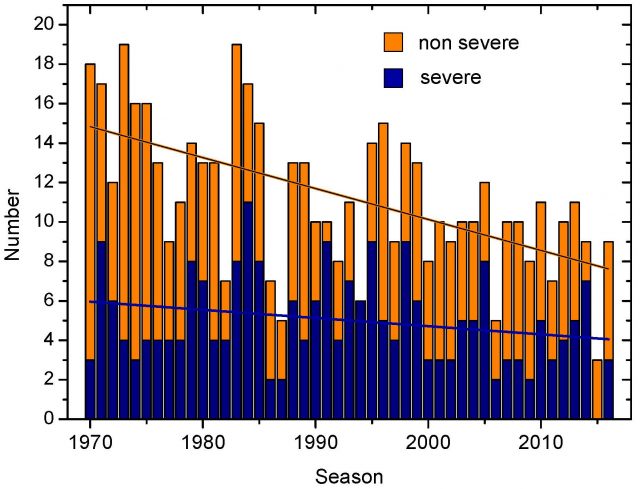

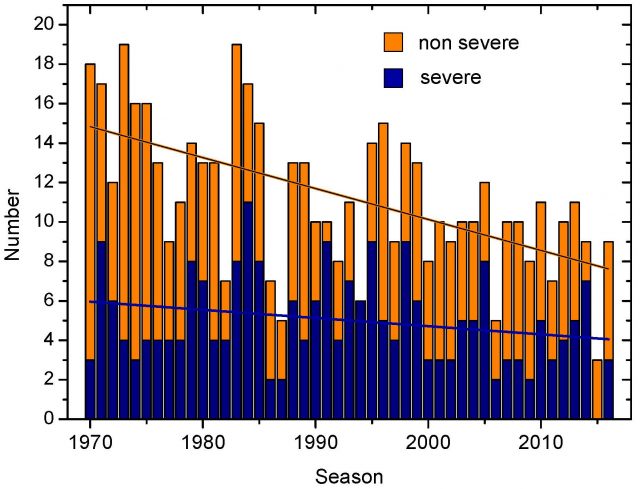

Bild 1: Zyklone um Australien von 1970 bis 2015, Erstellt aus den Daten der offiziellen autralischen Wetterbehörde (hier)

Die Anzahl der Zyklone in einzelnen Jahren schwanken erheblich. So hat sich beispielsweise von 1982 bis 1983 die Anzahl der schweren Zyklone von 4 auf 8 erhöht (blaue Balken), die der leichten von 3 auf 11 (orange Balken). Wenn Ihr die Grafik nicht versteht, fragt Euren Zwergschullehrer. Die Steigerung von 1982 bis 1983 entspricht also Schadens-Steigerungen wie den in Eurem offenen Brief genannten. Den Klimaverlauf zeigen jedoch die beiden Regressionsgeraden, blau für die schweren, orange für beide Zyklonkategorien zusammen. Längerfristig nehmen beide Zyklonkategorien um Australien ab (zu „Regressionsgerade“ Zwergschullehrer fragen). Ähnliche Statistiken gibt es auch für den Atlantik (hier).

Liebe NGO-Jünger und lieber SFV, die Klimaskeptiker sagen doch tatsächlich folgendes: Was Ihr da an Schäden aufzählt, seien gemäß den Aussagen des IPCC und der WMO Wetterschäden, die mit Klima nichts zu tun hätten. Und Wetter sei nun einmal grundsätzlich und immer ungewöhnlich. Meteorologen pflegen das so zu formulieren „Das Gewöhnliche am Wetter ist seine Ungewöhnlichkeit„. Wir empfehlen Euch daher, es einmal anstatt mit Klimaschutz mit dem „Wetterschutz“ zu versuchen. Aber weil Ihr einen so schönen Guinness-Rekord aufgestellt habt, liebe NGOs und lieber SFV, als Anerkennung noch vier Tipps ganz exklusiv für Euch:

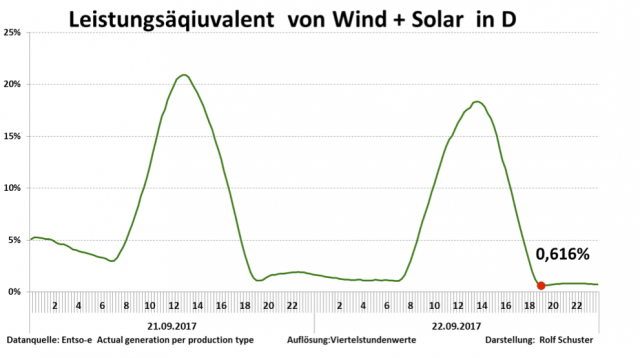

- Tipp: Anstatt Photoplatten auf Eure Hausdächer zu schrauben, die praktisch nichts zur Stromversorgung und schon gar nichts zur Rettung der Welt vor dem Wärmetod beitragen (bleibt natürlich unter uns, s. weiter unten mehr) und mit ihrer Flatterleistung nur die Stromnetze destabilisieren, besser nicht in Überschwemmungsgebieten oder einer bergrutschgefährdeten Zone mieten oder dort gar ein Haus kaufen – und wenn es noch so preiswert ist.

- Tipp: Photoplatten auf Eurem Hausdach sind nicht so ohne, wenn die Bude brennt, löscht die Feuerwehr nicht mehr wegen Stromschlaggefahr.

- Tipp: Wer in der Stadt wohnt, weiß nicht wovon er redet, wenn er Windräder propagiert. Die Leute auf dem Land wissen dagegen ein Lied davon zu singen. Vermeidet ein Haus zu kaufen, in dessen Nähe ein Windrad gebaut wird. Der Wiederverkaufswert der Bude nähert sich nämlich dem Wert Null. Vermeidet auch eine Wohnung dort zu mieten, Infraschall und Körperschall von den Dingern nerven ungemein und sind stark gesundheitsschädlich [1]. Aber verfolgt ruhig weiter Eurer Mission für Windräder, Ihr wohnt schließlich nicht in deren Nähe. Die Anrainer können Euch schließlich egal sein.

- Tipp: bei Unwetter Bäume meiden. Die fallen einem bei Sturm doch tatsächlich vor die Füße oder gar auf den Kopf.

Unsere Überlegungen zu 100% Erneuerbaren

Schauen wir mal mit kleinlicher Krämerseele nach, was bisher erreicht wurde (Jahr 2016): Wir haben heute in Deutschland 27.000 Windräder, viele Hausdächer sind mit Photoplatten zugekleistert und Energiemaisfelder oft kilometerweit zu sehen. Alle drei Erneuerbaren erzeugen Strom, nur Energiemais trägt auch noch mit Sprit bei. Wie hoch ist der Anteil (Strom) der drei genannten Erneuerbaren an der deutschen Gesamtenergie (Kohle, Gas, Uran, Wasser,…)? Jeder NGO-Jünger sollte erst einmal schätzen und dann erst weiterlesen!

Der Windstromverbrauch beträgt 1,9%, der Sonnenstromverbrauch 0,9% und der Energiemaisstromverbrauch 1,2% der deutschen Gesamtenergie. Die Zahlen, aus denen man das entnehmen kann (wenn Ihr’s schafft) finden sich (hier, hier). Nebenbei: Der erzeugte (im Gegensatz zum verbrauchten) Windstrom macht etwas mehr aus, nämlich 2,1% und der erzeugte Sonnenstrom 1% der Gesamtenergie. Die Differenz erklärt sich, weil zur falschen Zeit erzeugter Wind- oder Sonnenstrom ans Ausland verschenkt werden muss, gegen Aufpreis natürlich. Die Zahlen werden ein wenig freundlicher, wenn man sie auf den deutschen Gesamtstromverbrauch bezieht, denn Strom macht etwa 1/6 der Gesamtenergie aus. Strom aus den Erneuerbaren Wind, Sonne und Energiemais macht dann (1,9+0,9+1,2) x 6 also 24% des deutschen Gesamtstromverbrauchs aus.

100% Erneuerbare also, wie soll das gehen, fragen wieder die Krämerseelen. Schon jetzt gibt es mehr als 1000 Bürgerinitiativen gegen Windräder, und die werden Euch vermutlich mit der Forderung an M. Schulz (schikanöse Genehmigungshindernisse für Windräder) was husten. Zieht Euch mal schön warm an! Das deutsche Binnenland verträgt keine Erweiterung an Windturbinen. Aber klar, Ihr mögt keine Vögel und Fledermäuse. Es ist für Euch völlig sachgerecht, dass dieses Flugvieh von Windrädern zerschreddert werden muss, denn es stört nur die totale Energiewende.

Auf das Problem der Stromfluktuation gehen wir jetzt aber besser nicht mehr ein, weil Ihr vermutlich noch nicht einmal das Bisherige kapiert habt. In EIKE steht Einiges darüber drin, über das Ihr Euch so richtig entsetzen könnt, falls Ihr wollt, zum Beispiel (hier). Weitere Artikel sind leicht mit der EIKE-Suchfunktion zu finden. Guinness hat bei der Notierung Eures Rekords der Bescheuerten und Bekloppten sicher auch Euren Humor berücksichtigt. Eure Forderung nach „Chancenungleichheit auf dem Strommarkt durch Abbau der Subventionen für konventionelle Energien“ ist echter Humor. Es gibt also keine Subventionen für Erneuerbare? Wir wussten es ja schon immer, Ihr habt das Paralleluniversum entdeckt. Gratulation!

Noch ein Wort zur Strom-Eigenversorgung: Selbst die angeblich superharten Spanier auf Hierro haben auf dieser an permanenter Sonne- und permanentem Wind nicht mehr zu überbietenden kanarischen Insel die Strom-Selbstversorgung wohl praktisch aufgegeben (hier). Sind aber vielleicht doch nur Weicheier. Aber wir in Deutschland mit einer Sonneneinstrahlung wie in Alaska und lauen Lüftchen in deutschen Wäldern werden es mit Wind und Sonne sicher schaffen. Wir drücken Euch die Daumen, den festen Glauben habt Ihr ja.

Zum Schluss noch Warnung und Ansporn zu Euren weiteren Bemühungen in „bescheuert und bekloppt“: Ihr seid im Guinness-Rekordbuch nicht unangefochten. Die Süddeutsche Zeitung (populär Alpen-Prawda, hier), dann die ZEIT als überdimensionales Blatt für Gesundheitssandalenträger, die so gerne Intellektuelle sein wollen, das Wort aber kaum schreiben können (hier, hier) und vor allem die Webseite des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) mit seiner finalen Bescheuertheit einer totalen Dekarbonisierung (hier) haben lange vor Euch den Guinness-Rekord der Bescheuerten und Bekloppten gehalten. Ihr habt sie jetzt abgelöst und müsst Euch weiter anstrengen.

Unsere abschließenden Glückwünsche

Liebe SFV und liebe 29 NGOs: Willkommen als neue Guinessrekordhalter der Bescheuerten und Bekloppten!

Ein Wermutstropfen: Die Anerkennung für den SFV wurde nach neuesten Meldungen von den Guinness-Gutachtern verweigert, weil der SFV geschäftliche Interessen mit seinem offenen Brief vertritt. Er ist schlicht ein Lobbyverein. Wir bedauern dies sehr. Vielleicht klappt es ja das nächste Mal mit dem Dämlichkeits-Rekord auch für den SFV.

Quellen:

[1] M. Weichenberger et al., Altered cordial and subcordical connectivity due to infrasound administered near the hearing thgreshold – evidence from fMRI, PLOS ONE, April 12 (2017), hier zu lesen und auch als pdf herunterzuladen.

Schlussbemerkung: Weil es Leute gibt, die Humor nicht vertragen: der Beitrag ist eine Satire und jeder Realitätsbezug rein zufällig