Frühjahrstrockenheit mittels CO2-Reduktion bekämpfen. Wenn nicht gehandelt wird, hat die Durststrecke kein Ende

Wenig Hoffnung

Im Lokalblatt des Autors erschien ein Leserbrief:

[1] 11.05.2020, Leserbrief: „Wenig Hoffnung“

Die gegenwärtige Trockenheit mit großen Problemen für die Landwirtschaft, sterbenden Bäumen in Nürnberg und drohenden Waldbränden im Reichswald wird von den Nürnberger Nachrichten als Durststrecke bezeichnet. Damit wird suggeriert, dass in einiger Zeit diese Probleme wieder vorbei sind. Mit keinem Wort wird in diesem Artikel die Ursache der Trockenheit erwähnt: der menschengemachte Klimawandel, Der Leiter der Forstbehörde äußert die Hoffnung auf einen „normalen“ Sommer. Woher nimmt er diese Hoffnung, wenn nichts unternommen wird, um die CO2-Emissionen schnell zu reduzieren? Wenn nicht gehandelt wird, hat die Durststrecke kein Ende

Prof. Martin Hundhausen Erlangen (Anmerkung des Autors: Physiker)

Der Leserbriefschreiber bezieht sich dabei auf einen Zeitungsartikel, den der Autor rezensiert hatte.

EIKE 25. April 2020: [2] Wenn Medien immer nur Personen mit der gleichen Meinung fragen, können sie (und diese Personen) nie gescheiter werden

Normalerweise „ignoriert“ man einen solchen Leserbrief. In diesem Fall ist der Verfasser jedoch nicht ein „einfacher, besorgter Bürger“, sondern neben seiner Professur auch Vorstandsmittglied eines Lobbyvereins:

Dieser Verein ist wohl recht aktiv und zwar sowohl in seinem Marktsegment Solar, wie auch in der Information, warum es richtig und notwendig ist, dieses zu forcieren:

Dieser Leserbrief-schreibende Professor mit seinem Vorstandsposten ist also wohl so etwas wie eine Fachperson, auch fürs Klima. Und sicher hat er Belege für seine Aussagen im Leserbrief.

Anlass, bei ihm nach solchen nachzufragen. Der Autor hat es per Mail getan. Der Herr Professor blieb bisher jedoch eine Antwort schuldig. Parallel wurde auch ein „korrigierender“ Leserbrief an die Lokalredaktion geschrieben. Dieser wurde bisher jedoch nicht veröffentlicht.

Es ermüdet, doch wenn man solche Ergüsse liest, sollte man sich immer neu die Daten aus der wahren Natur ansehen. Nur so erkennt man (immer wieder neu), welche Unverfrorenheit hinter solchen Behauptungen angeblicher Fachpersonen steckt.

Trocken ist es im Frühling nur, wenn man die Vergangenheit weglässt

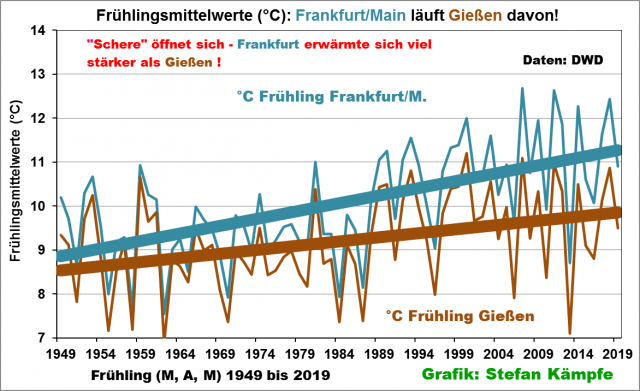

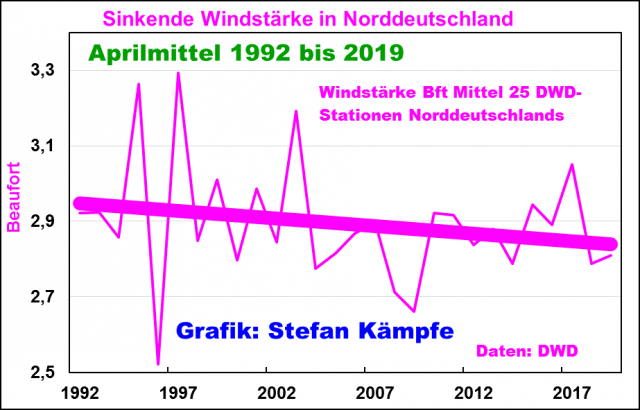

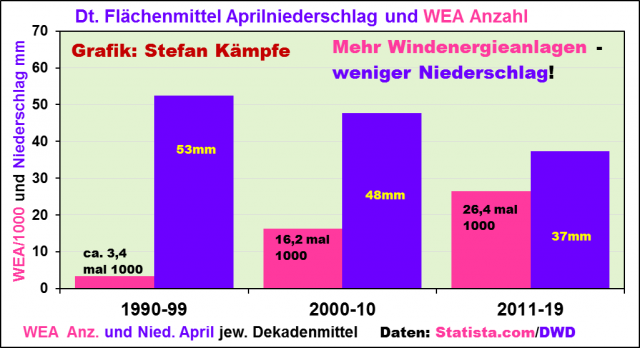

Nachdem die seit ein paar Jahren vorhandene Frühjahrstrockenheit an allen „Ecken und Enden“ dem Klimawandel in die Schuhe geschoben wird, hat der Autor bereits mehrmals nachgesehen, ob diese ein Klimawandel-Menetekel sein könnte [2] [3] [13], und auch andere Autoren haben es getan [4] [5].

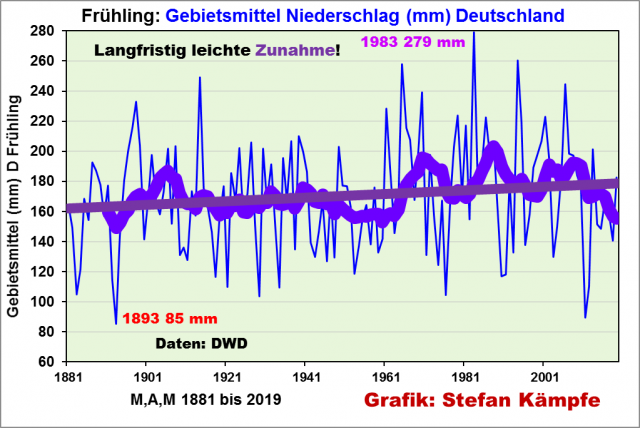

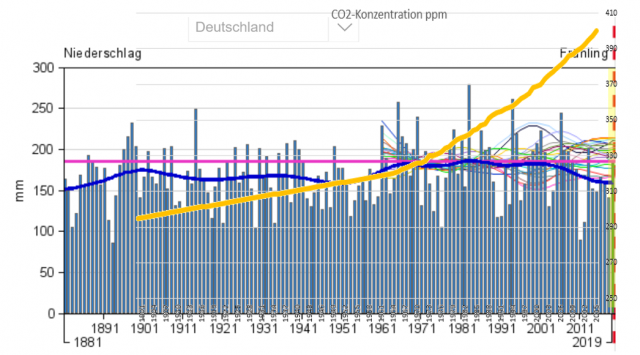

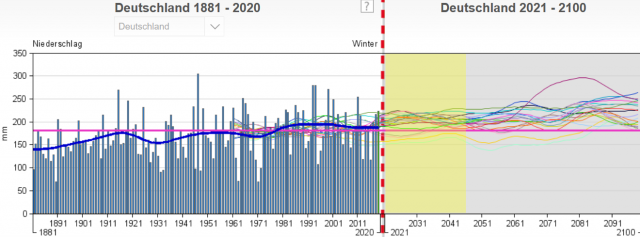

Sofern die Niederschlagsdaten des DWD stimmen, lässt sich zeigen, dass es früher – als es kälter war – über lange Zeit mehr Trockenheit hatte und ausgerechnet seit es wärmer und die Atmosphäre CO2-haltiger ist, im Frühjahr mehr Feuchte gibt.

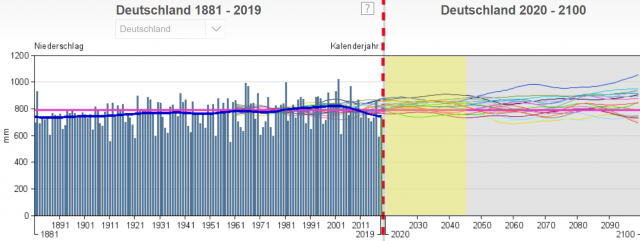

Und die Langfristtrends sind eindeutig: Der Niederschlag nimmt zu. Das „verlangt“ auch die Theorie, da mit zunehmender Temperatur die Feuchte in der Luft zunehmen soll.

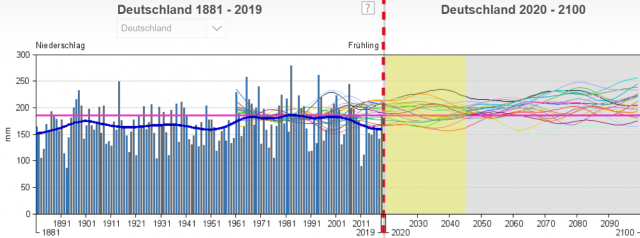

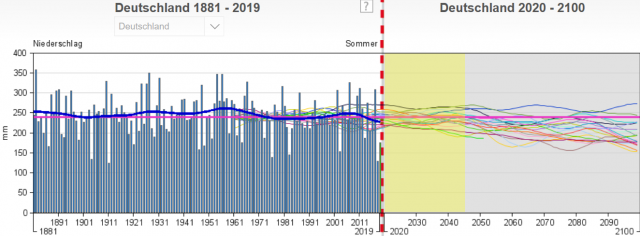

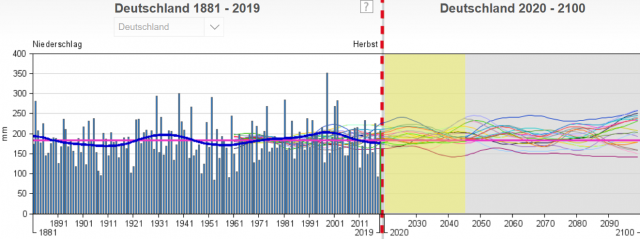

Die Klimasimulationen des DWD sagen deshalb für die Zukunft auch nicht die Spur einer künftigen Frühjahrsaustrocknung vorher, sondern zeigen lediglich, dass ihre Simulationsergebnisse nicht einmal aktuell (wo sie doch sorgfältig kalibriert sind) die gemessene Wirklichkeit auch nur im Ansatz abbilden (können).

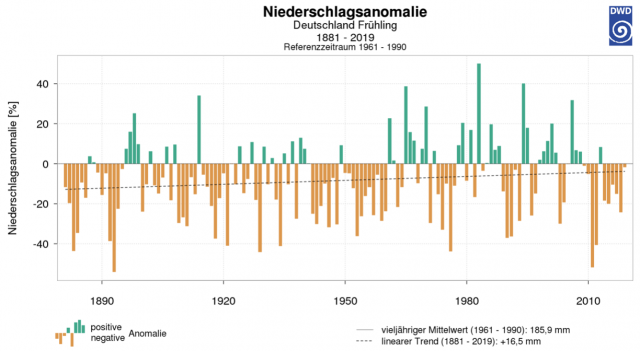

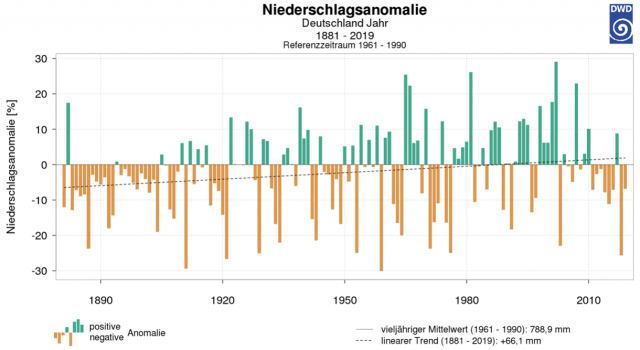

Allerdings weist die DWD-Grafik der Niederschlagsanomalie viel „Trockenheit“ aus, obwohl man auch bei dieser sofort sieht, dass das Frühjahr die letzten Jahre im Vergleich überhaupt nicht besonders trocken war.

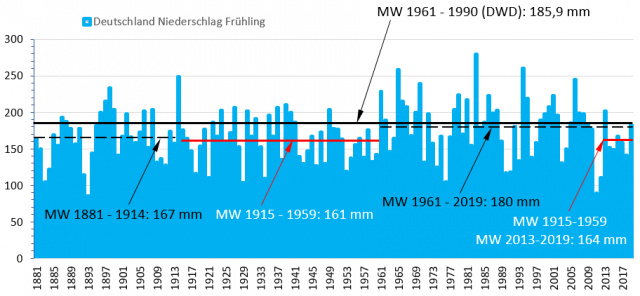

Der Eindruck wird ganz einfach über den durch nichts gerechtfertigten, meteorologischen Zeitraum von 1961 – 1990 (den deshalb auch nicht alle Länder übernommen haben) vermittelt. Setzt man den Mittelwert anders, beispielsweise auf den der letzten „natürlichen“ Klimajahre von 1915 – 1951 (erst Mitte 1950 begann der CO2-Gehalt der Atmosphäre signifikant zu steigen), sieht man, wie natürlich die derzeitige Frühjahrstrockenheit wirklich ist.

Allerdings sind die meisten Personen, welchen sich an diesen langen Zeitraum von Frühjahrstrockenheit noch erinnern könnten, mittlerweile verstorben und können Reportern nicht mehr erzählen, dass es vor dem „schlimmen Klimawandel“ über viele Jahrzehnte die gleiche Frühjahrstrockenheit schon gab.

Somit bleibt das Fazit, dass die letzten sieben – angeblich als Menetekel des Klimawandels besonders trockenen Frühjahre, mit einem Mittelwert von 164 mm immer noch nasser waren, als der Mittelwert der Jahre 1915 – 1959. Frühjahrstrockenheit ist somit in Deutschland ein latentes Wetterproblem und mit Sicherheit nicht das eines „Klimawandels“.

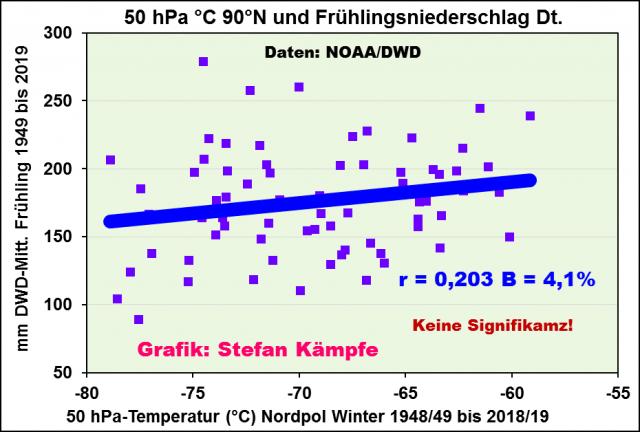

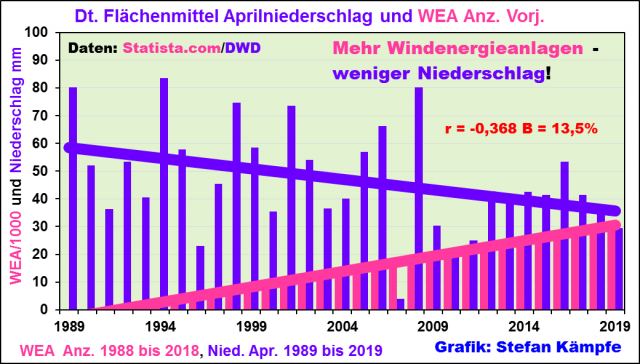

Nun noch die Nachschau, ob der Frühlingsniederschlag in Deutschland eine Korrelation mit der CO2-Konzentration in der Atmosphäre aufweist:

Wer da – wie in dem Leserbrief – behauptet, eine Verringerung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre würde den Frühlingsniederschlag bestimmt erhöhen, muss wirklich mehr als einen „Schlag“ – oder eher persönliche Interessen – haben.

Allerdings, auch unsere Umweltministerin hat einen solchen (und persönliche Interessen, in diesem Amt zu bleiben, für das nicht eine Spur von Fachkenntnis gefordert ist. Für ihre Chefin, Frau Merkel, reicht es aus, dass sie sich auf Hörensagen hin, regelmäßig öffentlich ausreichend Sorgen macht und dafür sorgt, die CO2-Steuer hochzutreiben … ):

Westfälische Rundschau 16.04.2019: … Umweltministerin Svenja Schulze sorgt sich um das Tempo des Klimawandels. Um gegenzusteuern, setzt sie auf eine Besteuerung von CO2.

Umweltministerin Svenja Schulze hat alarmiert auf die Dürre schon im Frühjahr reagiert. „Ich mache mir Sorgen, dass sich der Klimawandel in Deutschland gerade beschleunigt“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion …

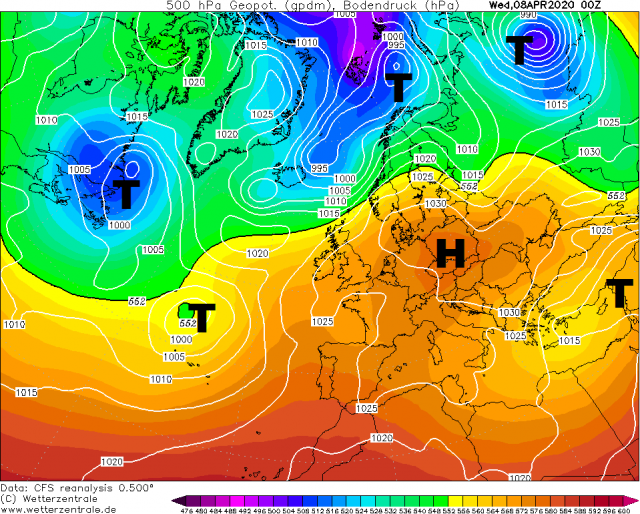

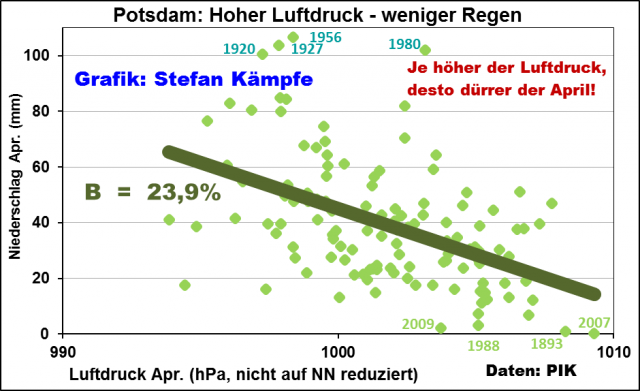

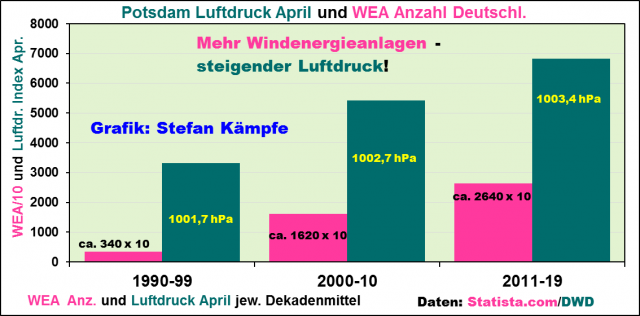

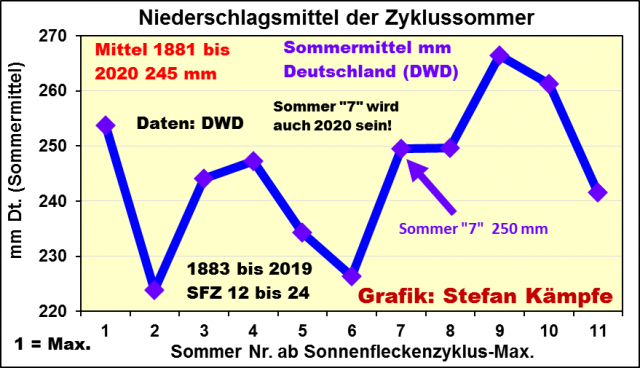

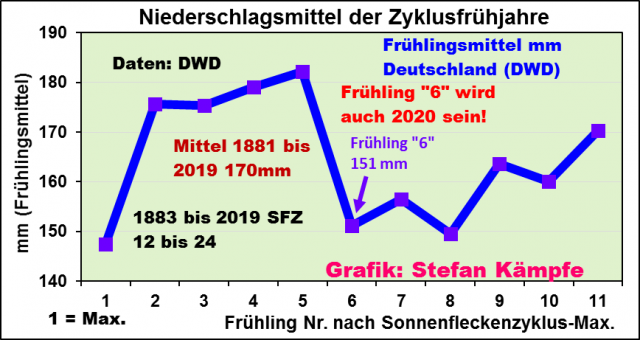

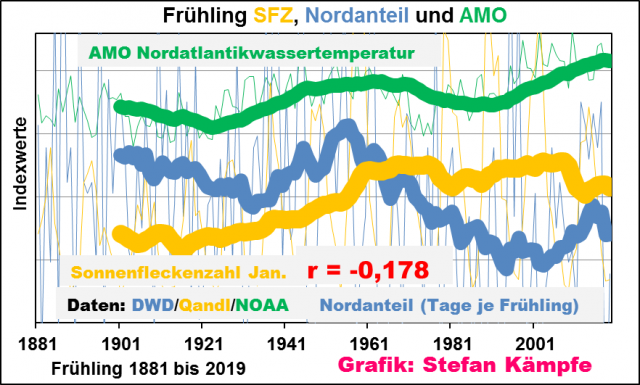

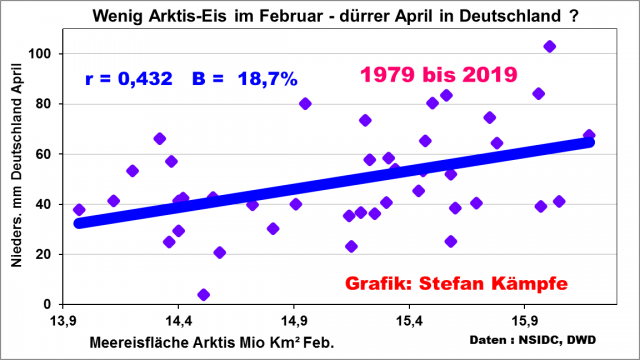

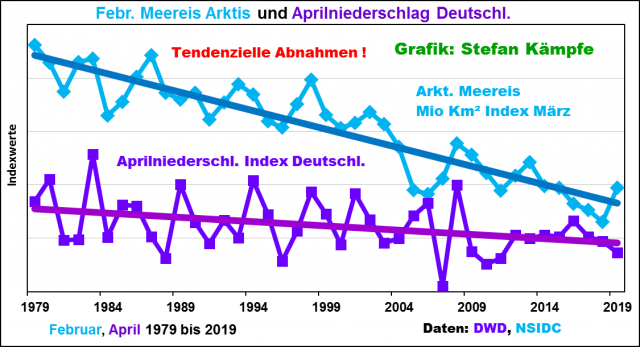

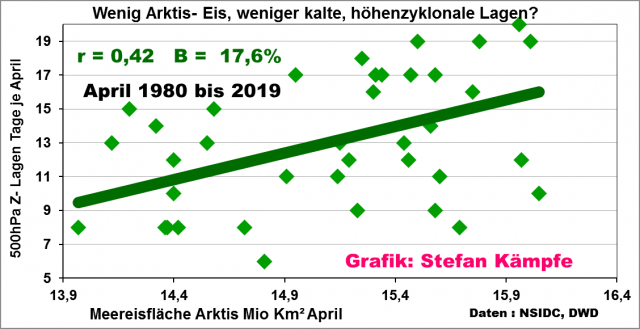

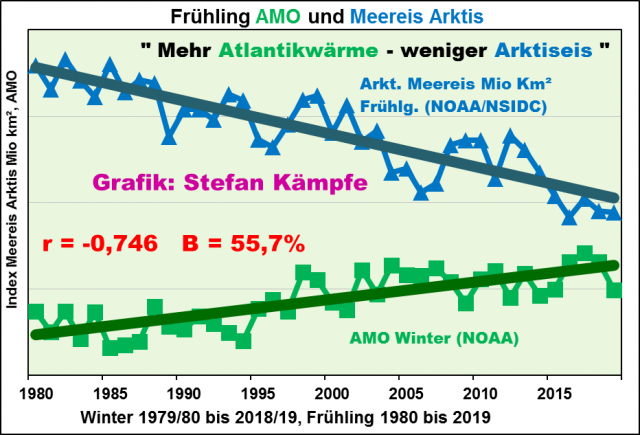

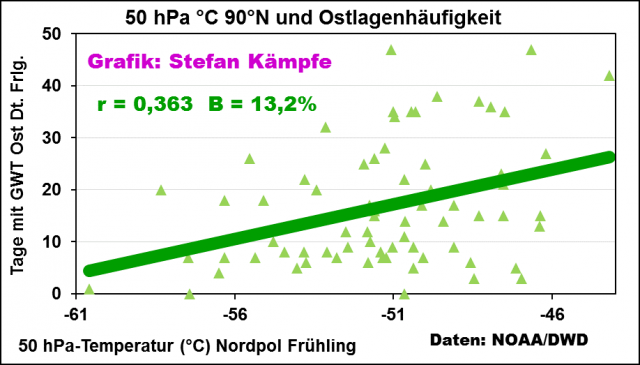

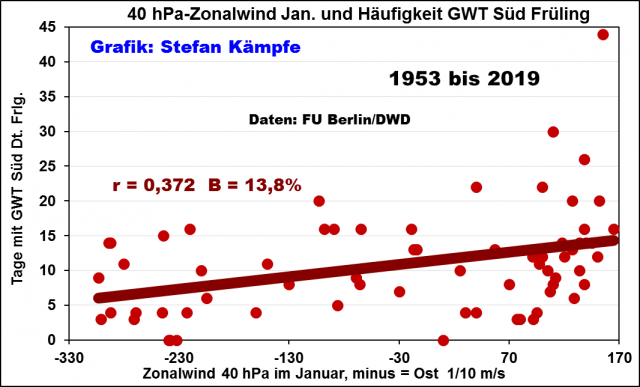

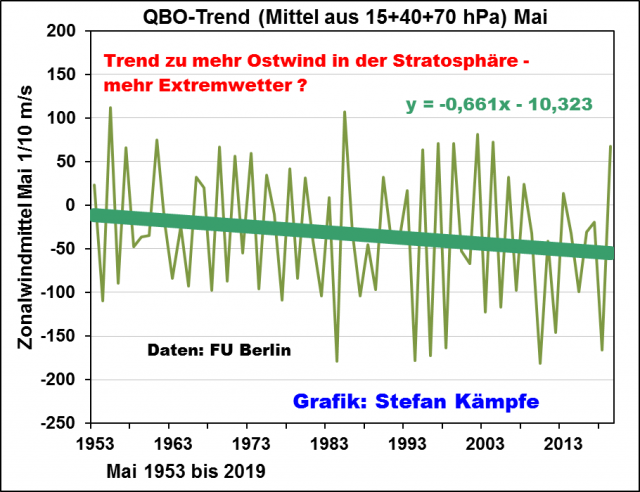

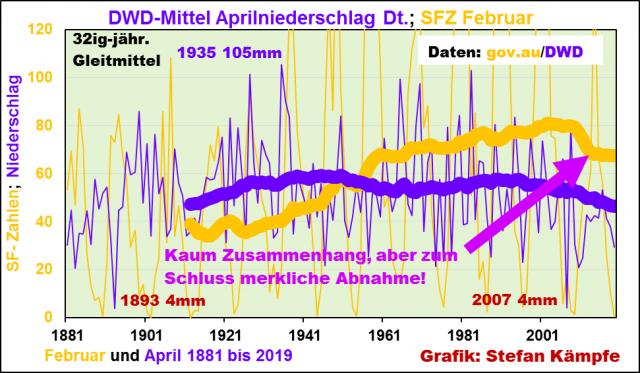

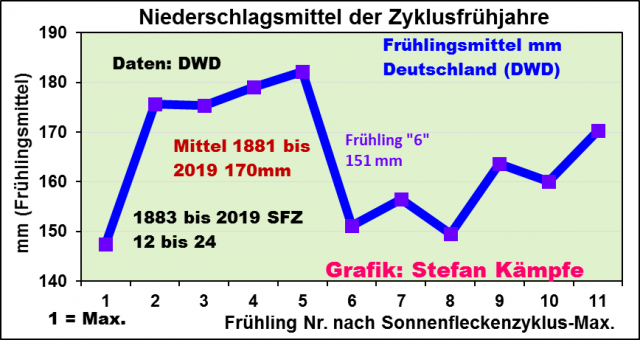

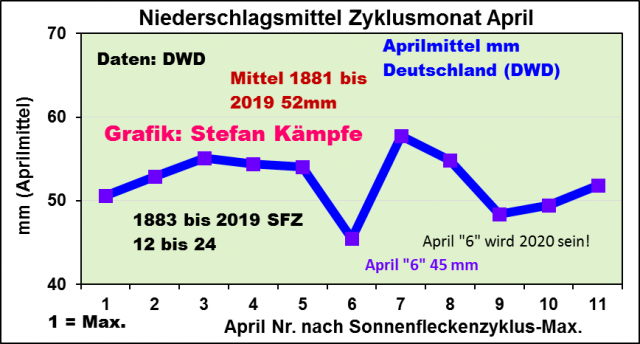

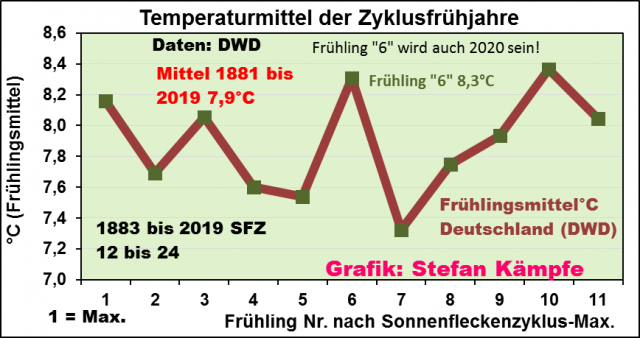

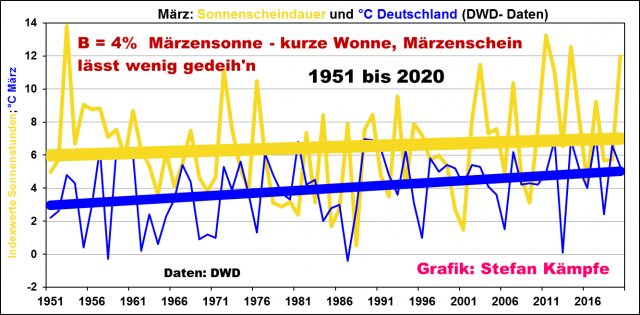

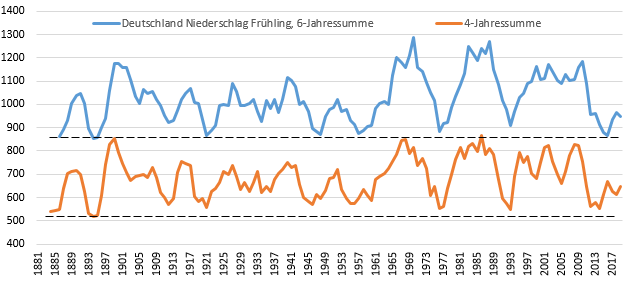

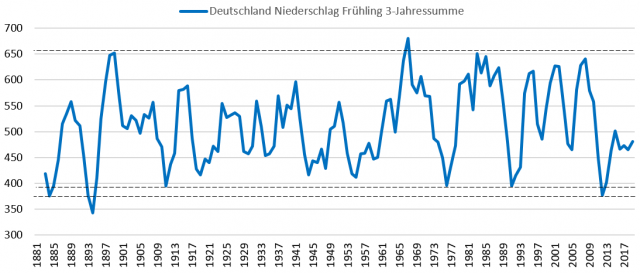

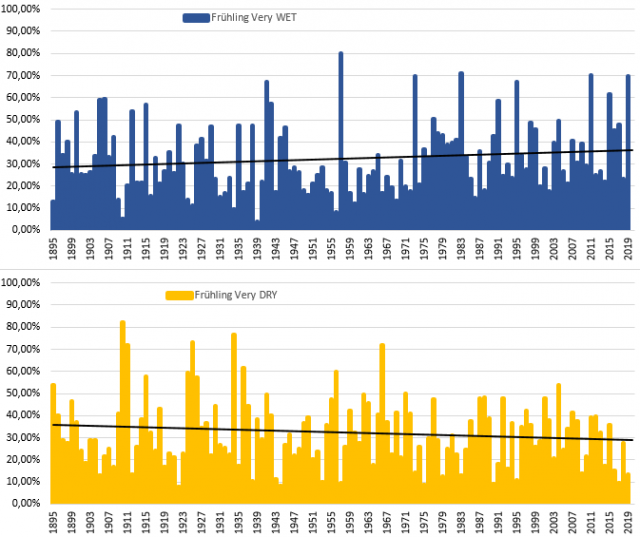

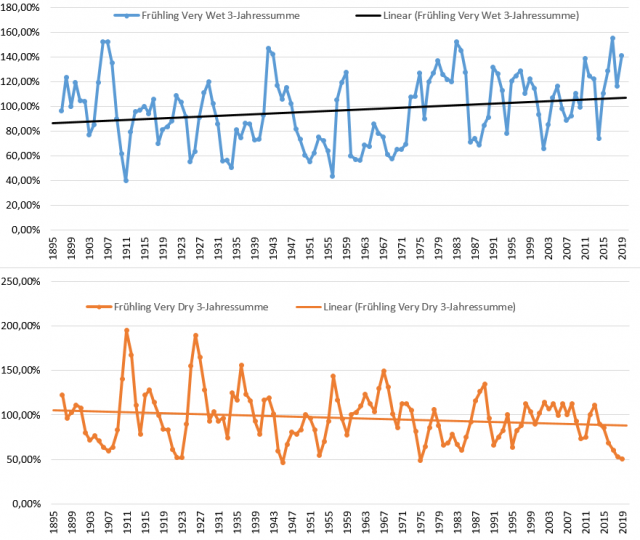

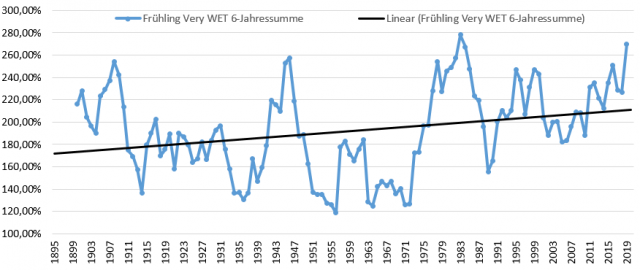

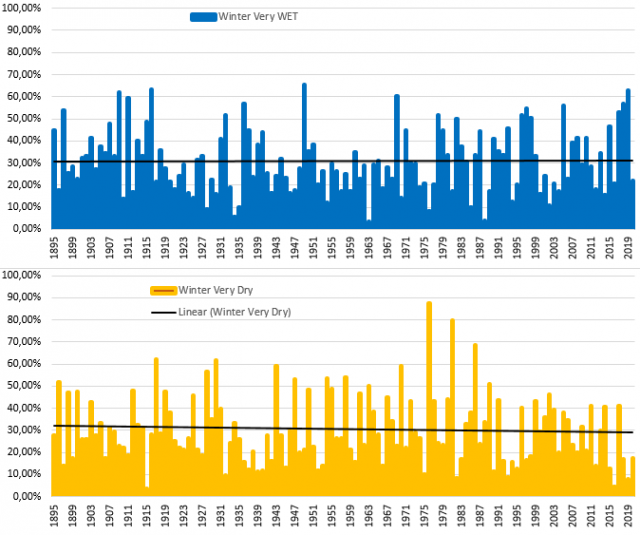

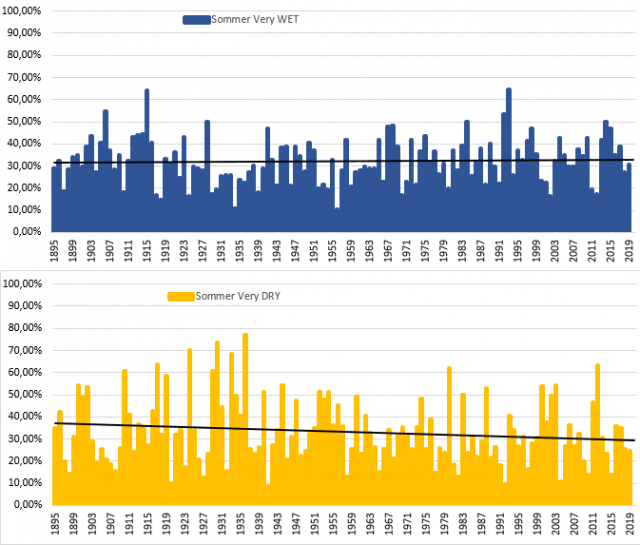

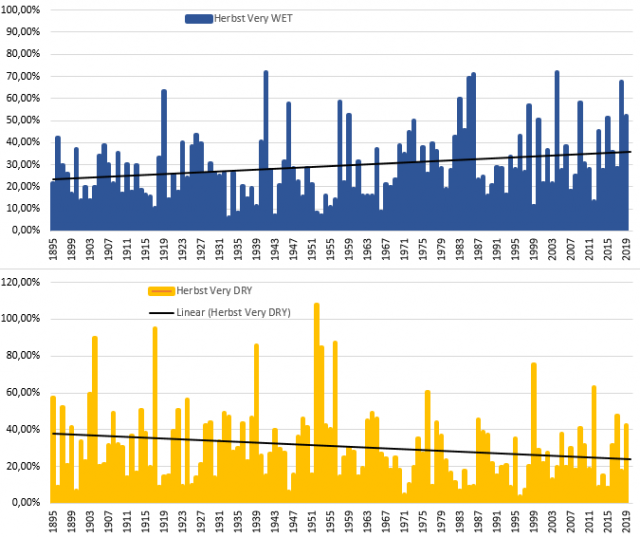

Der Frühjahrniederschlag wird durch Zyklen bestimmt

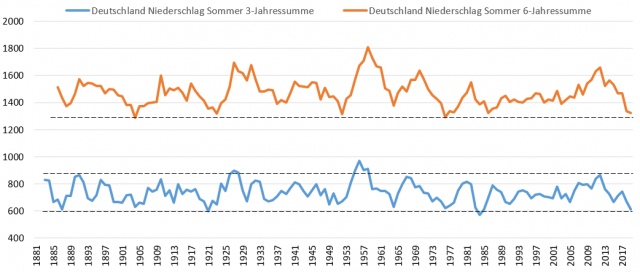

Die folgenden Grafiken zeigen mehrjährige Summierungen, wie sie als Auswirkung zum Beispiel auf Wald und Grundwasser wichtig sind. Daran erkennt man Hintergründe der Schwankungen, nämlich Zyklen. Und man erkennt noch deutlicher, dass kein CO2-bedingter Trend zu mehr Trockenheit vorliegt, sondern sich der Niederschlag bisher stur innerhalb normaler Schwankungsbreiten bewegt.

Nur war die Natur die letzten Jahrzehnte durch viel Frühjahrsniederschlag „verwöhnt“. Dass dieser trotz Klimawandel vorlag, der Auslöser einer Trockenheit sein soll, wird von den Klimafachpersonen nicht mehr erwähnt.

Niederschlag im Kalenderjahr

Viele weitere Grafiken finden sich in [2] [3]. Anbei einige daraus zur Wiederholung.

Detaillierter sieht man den Niederschlagsverlauf als Anomalie:

Zum Sommerniederschlag, der als einzige Jahreszeit wohl eine kleine, negative Tendenz ausweist, Mehrjahressummen. Wieder sieht man, wie alles in der Vergangenheit „schon einmal dagewesen“ war und keine Extreme vorliegen.

USA

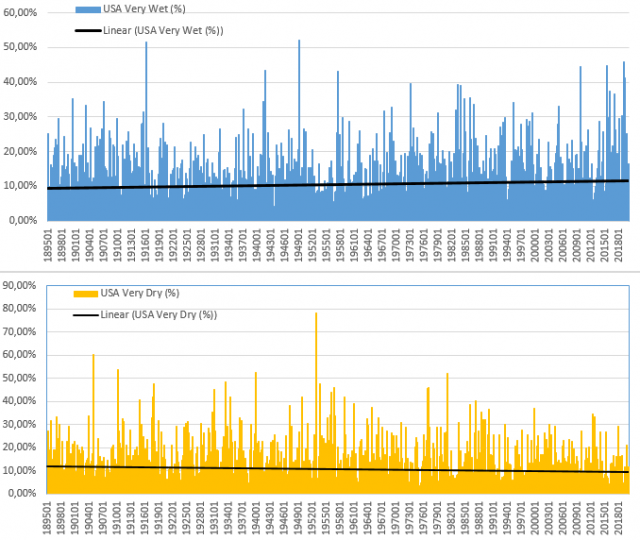

Nun könnte es sein, dass Deutschlands Klima etwas „aus der Reihe tanzt“ und es dafür woanders stetig trocken wird. Zum Beispiel in den USA, von denen doch regelmäßig schlimmste Bilder mit verheerenden Buschfeuern gezeigt werden, die regelmäßig viele Villen in Schutt und Asche legen.

Bei der NOAA lassen sich zur USA zu Nässe und Trockenheit Flächendaten laden. Und deren Auswertung zeigt, dass auch in den USA die Feuchte zunimmt, sogar noch stabiler als in Deutschland. Schöner könnten die Grafiken als Beleg gar nicht sein.

Das gilt sowohl für das Gesamtjahr:

Wie auch für alle Jahreszeiten.

USA Frühling

In der 6-Jahressumme sieht man am Deutlichsten wieder typische Klimazyklen – und, dass es im Frühjahr auch in den USA nicht zunehmend trockener wird.

USA, restliche Jahreszeiten

Man wundere sich allerdings nicht. Trotz dieser eindeutigen Daten „gelingt“ es Medien auch in den USA, (wie bei uns) eine Klimawandel-bedingte, zunehmende Austrocknung zu fabulieren:

[4] EIKE 16.05.2020: L.A. Times auf frischer Tat ertappt: hat einen Fake Link konstruiert zwischen Klima, Dürre und Waldbränden

Natürlich wird beim Klima seitens Fachpersonen und Medien nicht „gelogen“. Irgendwelche Daten – ganz kurze Zeitreihen, oder mit sehr, sehr unwahrscheinlich eintretenden Parametern gefütterte Simulationen [11] – geben kurzzeitig immer wieder Zahlen oder Korrelationen für einen Alarm her.

Bei manchen sind es auch ganz einfach Schwierigkeiten bis hin zur mentalen Blockade beim Übersetzen, wenn der Originaltext das erwartete Narrativ partout nicht hergibt:

[10] EIKE 13. April 2020: Wurde schon 1912 vor dem schlimmen Klimawandel gewarnt? Ein Zeitungsartikel, doch zwei Interpretationen

Nie würde der Autor also so etwas behaupten. Das traut sich nur ein Jörg Kachelmann.

Anmerkung: Nachdem hier nur ein Auszug seines Beitrags übertragen ist, der Hinweis, dass Herr Kachelmann den Klimawandel im Beitrag als real bewertet.

Gastbeitrag Wetterexperte Jörg Kachelmann im Bayernkurier:

[9] Bayernkurier 20.11.2019: „Weil es besser knallt“

Lügen, dass sich die Balken biegen

… Zum Bösen gehört, dass zum Klimathema gelogen wird, dass sich die Balken biegen, weil es gerade ins persönliche oder politische Süppchen passt.

… Die gesammelten desinformierenden Unwissenschaftlichkeiten treffen auf eine traurige Mediensituation, in der klickschlampesker Erfolg wichtiger ist als geringste Restwassermengen von Seriosität. Dumm klickt gut. Weshalb wir nur noch wahlweise lesen dürfen, dass der Winter rekordwarm oder rekordkalt würde und beide Varianten werden natürlich dem Klimawandel zugeschrieben, was genauso völliger Blödsinn ist wie die Aussage selbst. Aber das ist dem „Focus“, dem „Merkur“ oder der „Süddeutschen“ völlig wurscht. Geschrieben wird’s trotzdem, weil’s gut läuft mit dem Schwachsinn ...

Fazit

Das was dieser Professor als angebliche Tatsache behauptet und darauf fußend fordert, hat keinerlei Beleg in den Messwerten der wahren Natur.

Leider ist er damit ja nicht alleine, sondern hat eine von jeglicher Klima-Sachkenntnis „befreite“ Umweltministerin, eine bedingungslos jedem GRÜNEN Zeitgeist nachrennende Kanzlerin ohne Opposition im Bundestag und eine in jeder Position überforderte Präsidentin der Europäischen Kommission als „Rückhalt“.

Und damit ist nicht mehr aufzuhalten, dass CO2-Emission mit immer gewaltigeren Kosten per Gesetz verringert wird (um die immer dringender benötigten, enormen, zusätzlichen Staates-Einnahmen durch CO2-Besteuerung vor allem aus Deutschland zu generieren) – ohne belegbaren Grund und ohne am Wetter wirklich etwas zu verändern (Deutschland erzielt mit seiner CO2-Politik maximal 0,002 … 0,05 Grad Temperatur-„Verringerung“ bis zum Jahr 2100).

Diesen Personen reicht es vollkommen, dass ihrer Ideologie gemäß verfahren wird.

Mit dem Wetter kämen wir noch zurecht, aber nicht mehr mit unserer GRÜNEN Politik

Die USA haben „ihre“ Villen mitten in den seit Urzeiten ausgewiesenen Brandgebieten Kaliforniens, deren ziemlich regelmäßig – mal mehr, mal weniger – erfolgendes Abbrennen bei uns regelmäßig als Klima-Menetekel publiziert werden.

Bei uns sind es eher die Bauern. Zwar haben es diese in der öffentlichen Meinung allgemein „verschissen“. Doch wenn der Klimawandel wütet und man dafür Belege benötigt, finden sie ab und zu – sofern sie darüber jammern – doch Gehör.

Allerdings tanzt dann mancher auch vor Journalisten aus der Reihe:

[6] Nordbayerische Nachrichten, Lokalausgabe: Die Wintergerste ist mickrig wie noch nie

Zuerst zu nass, dann zu trocken: Die Witterungsverhältnisse seit Februar … nehmen vorweg … was in Zukunft wegen zusätzlicher Auflagen der DÜNGEVERORDNUNG zur Regel wird. Er sorgt sich um die Zukunft des Ackerbaus.

… zuerst haben die Nährstoffe gefehlt, dann das Wasser. Normalerweise bildet ein Samenkorn drei Haupttriebe, doch die Gerste hat ihr Wachstum auf einen konzentriert … sieht in der fürs Pflanzenwachstum ungünstigen Witterung dieses Jahres eine Situation vorweggenommen, die ab nächstem Jahr die Regel sein wird. Dann gilt die Ende April vom Bundesrat verabschiedete Verschärfung der Düngeverordnung. Auf solche extreme Wetterlagen wie heuer können wir dann nicht mehr reagieren …

In der weiteren Ausführung erzählt dann der Bauern-Verbandsvertreter, was die von der EU erzwungene Düngeverordnung für Konsequenzen hat:

… Die Herbstdüngung ist weitgehend verboten. Damit bleibt für die Nachfolge-Aussaat kein Stickstoff. Als Folge kommt die Wintergerste „hungrig“ aus der Winterruhe. Das gilt auch für nach der Ernte gesäte Zwischenfrüchte. Kommentar des Fachmanns: „das ist pflanzenbautechnischer Blödsinn“.

Ergänzend darf auf über Nacht gefrorenem Boden nicht mehr gedüngt werden. Somit verbietet sich eine Zwischendüngung im Winter, wenn der Acker befahrbar ist. Damit entfällt zwangsweise das bisher übliche, frühzeitige „Andüngen“. In als „rotes Gebiet“ ausgewiesenen Gegenden muss die Stickstoffgabe auf 20 % unter dem pflanzlichen Bedarf gesenkt werden mit der Konsequenz: „Damit bewegen wir uns in einer Spirale abwärts, die Böden werden ausgelaugt, die Erträge sinken“ … „Was Wintergerste angeht, ist für ihn bereits klar, dass er sie nicht mehr anbaut. Statt im Schnitt 70 Doppelzentner auf dem Hektar rechnet er vielleicht noch mit 30 … “… „ich bekomme jetzt schon Anrufe von Kollegen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Futtergrundlage für ihre Tiere herbringen sollen, geschweige, wie sie noch wirtschaftlich arbeiten können“…

Mit ziemlicher Sicherheit wird bald eine Studie kommen, die aufzeigt, dass es am Klimawandel lag …

Professor H. Lesch und GRÜNE Fachpersonen haben schon gezeigt, wie man so etwas fabuliert:

[7] EIKE 11. September 2018: Hopfenertrag 2018

[8] EIKE 24.08.2016: Wenn der Hopfen nicht stirbt, stirbt dann der Klimawandel?

Und Getreide „entwickeln“, um trockenresistentere Sorten zu generieren, darf man in Deutschland auch nicht mehr, denn dazu benötigt man die verbotene Gentechnik. Zudem könnte man so angepasste Produkte dann gar nicht kaufen, da viele Discounter mit „ … sicher ohne Gentechnik“ werben.

Was daraus passieren kann, hat bei „Corona“ die für unsere Politiker anscheinend völlig neue Erkenntnis gezeigt. Wegen dem Gentechnikverbot wurde einst die ebenfalls darauf angewiesene Medizinforschung konsequent ins Ausland „hinausgeekelt“ und anstelle von Pharmaforschung im gleichen Umfang Gendertechnik „entwickelt“. Nun muss man dort entwickeln lassen und dann versuchen, zu importieren.

Ist in unserer hohen Politik auch nur irgend ein Anflug von (Er-)Kenntnis erahnbar?

WELT: [12] … Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) plant ein Konjunkturprogramm und will ihre Vorschläge bereits am Montag vorstellen. Gemeinsam mit mehreren Wirtschaftsforschern lädt sie zu einer Pressekonferenz mit dem Thema „Sozial-ökologische Impulse für die Konjunkturpolitik“. „Konjunkturhilfen brauchen einen klaren Kompass“ sagte Schulze dazu dem „Spiegel“, es gehe um Beschäftigung, Innovation und Klimaschutz. Gerade Investitionen in den Klimaschutz gehörten Ökonomen zufolge „zu den wirksamsten Konjunkturimpulsen überhaupt“.

Quellen

[1] Nordbayerische Nachrichten, Lokalausgabe vom 11.05.2020: Leserbrief „Wenig Hoffnung“

[2] EIKE 25. April 2020: Wenn Medien immer nur Personen mit der gleichen Meinung fragen, können sie (und diese Personen) nie gescheiter werden

[3] EIKE 03. Mai 2020: Wie der Bund Naturschutz Bayern vor der schlimmen Frühjahrstrockenheit rettet

[4] EIKE 16.05.2020: L.A. Times auf frischer Tat ertappt: hat einen Fake Link konstruiert zwischen Klima, Dürre und Waldbränden

[5] EIKE 15.05.2020: 2020 zum wiederholten Mal sehr ungünstiger Frühling in Teilen Deutschlands – häuft sich Extremwetter? Teil 2

[6] Nordbayerische Nachrichten, Lokalausgabe vom 18.05.2020: Die Wintergerste ist mickrig wie noch nie

[7] EIKE 11. September 2018: Hopfenertrag 2018

[8] EIKE 24.08.2016: Wenn der Hopfen nicht stirbt, stirbt dann der Klimawandel?

[9] Bayernkurier 20.11.2019: „Weil es besser knallt“

[10] EIKE 13. April 2020: Wurde schon 1912 vor dem schlimmen Klimawandel gewarnt? Ein Zeitungsartikel, doch zwei Interpretationen

[11] EIKE 19. Mai 2020: Das Ende der Menschheit ist in 30 Jahren

[12] WELT, 22. Mai 2020: Lachet: Familien sollen pro Kind 600-Euro-Bonus erhalten

[13] EIKE 03. Mai 2020: Wie der Bund Naturschutz Bayern vor der schlimmen Frühjahrstrockenheit rettet