Auf seiner „Stimulanz-Jubiläumstour“ umgeht Biden Obamas handverlesenes Projekt grüner Energie, das jetzt vor dem Bankrott steht

Inmitten einer Woche mit großen Schlagzeilen nahmen nur Wenige Notiz vom 7. Jahrestag von Obamas American Recovery and Reinvestment Act [etwa: Amerikanisches Gesetz zu Erholung und Neuinvestition] – welches er mit seiner Unterschrift am 17. Februar 2009 in Kraft setzte. Bekannt unter der allgemeinen Bezeichnung „Stimulanz-Gesetz“ nennt Politico dieses Gesetz „eine der folgenschwersten und unpopulärsten Initiativen der Administration“. Tatsächlich wurde Politico zufolge „das Paket von Steuernachlässen und Regierungsausgaben … so unpopulär, dass der Terminus ,Stimulans‘ aus der Rhetorik der Administration verschwand“.

Trotz der Reputation dieses Gesetzes machte sich Vizepräsident Joe Biden auf zu einer Siegestour durch drei Städte, um das Jubiläum dieses Gesetzes zu feiern, dessen Verwirklichung er überwacht hatte.

Zuerst tourte er nach New Orleans. Dort pries er „eine neue Eisenbahn-Fabrik, finanziert durch das Stimulans 2009“, wie der New Orleans Advocate berichtete. Außerhalb von Memphis „würdigte er den Fortschritt bei der Aufwertung des Intermodal Terminals am Mississippi“, was Politico zufolge „eine überschaubare Anzahl von Funktionären der Regierung und des Unternehmens“ auf die Beine brachte. Obwohl das Publikum „vor-ausgewählt“ war, war die Reaktion auf Bidens Begeisterung für das Programm „politisch unterstützend, aber nicht groß enthusiastisch“. Politico fügt hinzu: „Sie schienen nicht allzu begeistert durch seine Botschaft ,bleibt auf Linie, aber baut noch mehr’“.

Am nächsten Tag, seinem dritten Halt, sprach er vor einer „Menge von 100 ausschließlich eingeladenen Gästen“ am mit Stimulans-Geldern renovierten Union Depot in St. Paul, Minnesota. Dort machte Biden keinerlei Anstalten, sich für den Stimulans zu entschuldigen und sagte: „Wir haben mehr Arbeitsplätze in diesem Land geschaffen, und zwar wegen Projekten wie diesem“. Das Presseorgan Twin Cities Pioneer Press stellt fest: „Der Vizepräsident hat auf die Kritik von Union Depot nicht reagiert, welches im letzten Jahr Einnahmen in Höhe von 1,7 Millionen Dollar erwirtschaftet hat, denen jedoch Ausgabe in Höhe von 7,7 Millionen Dollar gegenüber standen“.

Während seiner Tour schwärmte Biden, dass das Stimulanz „das ambitionierteste Energiegesetz der Geschichte“ sei. Politico erwähnt die 90 Milliarden Dollar, die „in erneuerbare Energie, Biotreibstoffe, Elektrofahrzeuge und anderes grünes Zeug“ gepumpt worden sind. Dies hätte geholfen, „die Windkapazität in den USA zu verdreifachen und die Solarkapazität in den USA um das 20-fache zu steigern“. Und doch, möglicherweise weil er nur die Positiva herausstellen wollte, hat Biden niemals irgendwelche Projekte des „grünen Zeugs“ besucht.

Zur gleichen Zeit, als der Vizepräsident über den Erfolg des Stimulanz‘ frohlockte, hat das spanische Unternehmen, das über 3,67 Milliarden Dollar Steuergelder erhalten hatte – das Meiste davon via Kontakten von hochrangigen Demokraten mittels des Stimulans-Gesetzes – seinen Industriellen Übersichts-Plan [Industrial Viability Plan] veröffentlicht, indem die Pläne für das Überleben des Unternehmens dargestellt worden sind. Die Financial Times berichtet: „Das Unternehmen kämpft darum, den Kollaps zu vermeiden, indem Schulden umstrukturiert werden und um frisches Geld gekämpft wird. Abengoa verlangte im November Gläubigerschutz, und falls es diesen nicht bekommen würde, würde es als der größte Bankrott der spanischen Geschichte gelten“.

Jeder weiß um die kurze Historie von Solyndra, was die Steuerzahler 500 Millionen Dollar gekostet hatte, aber Abengoa hat es fertig gebracht, mit Tricks und illegalen Machenschaften am Leben zu bleiben – bis jetzt.

Ich selbst wurde zum ersten mal auf Abengoa aufmerksam durch eine Reihe von Berichten zu grüner Energie, die ich im Sommer 2012 zusammen mit der Forscherin Christine Lakatos geschrieben hatte – die bekannt ist unter der Bezeichnung Green Corruption Blogger. Nach der Veröffentlichung meines Beitrags mit dem Titel [übersetzt] „Wie Demokraten ,chronische Korruption‘ auf spanisch sagen: Abengoa“ kontaktierte mich ein Whistleblower. Nachdem auch mehrere Andere Kontakt mit mir aufgenommen und dessen Angaben bestätigt hatten, schauten wir beide noch tiefer in das Unternehmen. Im Januar 2013 traf ich mich mit Mitgliedern des House Oversight Committee [etwa: Überwachungs-Komitee], die mit der Untersuchung der Vorgänge bei Abengoa beauftragt waren, und tauschte mit ihnen unsere Erkenntnisse aus. Seit Oktober 2013 lief ein Ermittlungsverfahren gegen Abengoa wegen einer ganzen Reihe von Gesetzeswidrigkeiten, darunter Immigrations-, Beschäftigungs- und Versicherungs-Betrügereien. Zusätzlich zu verschiedenen Kolumnen über die Verfehlungen bei Abengoa schrieb ich einen umfassenden Report über das Unternehmen, welcher im März 2014 im Daily Caller veröffentlicht worden ist.

Jetzt sieht es so aus, als sei der zweitgrößte Empfänger von Dollars der Steuerzahler aus dem Stimulans-Fonds sauberer Energie von Präsident Obama fast bankrott – wobei die US-Regierung der größte Gläubiger ist. Im November, nachdem Abengoa das Insolvenzverfahren eingeleitet hatte, schrieb die Washington Times: „Abengoa ist ein spanisches Unternehmen, das ein weiteres, von Präsident Obama persönlich ausgewähltes Projekt grüner Energie ist. Jetzt steht es am Rande des Bankrotts, welcher die Steuerzahler mit potentiell Multimilliarden Dollar belasten könnte. Außerdem erhält dadurch das Narrativ Auftrieb, die Administration setze wiederholt auf die Verlierer im Energiesektor“.

Abengoa könnte im nächsten Monat bankrott gehen, geben doch spanische Gesetze vier Monate ab dem Beginn des Insolvenzverfahrens vor, die Schulden umstrukturieren zu versuchen. Vor einigen Tagen erklärte die Rating-Agentur Moody, dass Abengoas zugrunde liegender Handlungsspielraum immer noch „lebensfähig“ [viable] sei. Und doch, der Financial Times zufolge verbreitet Moody „negative Aussichten … falls die Verhandlungen zur Umstrukturierung der Schulden nicht erfolgreich verlaufen und das Unternehmen in einem formellen Insolvenz-Prozess landet“.

Während die „Diskussionen“ in Spanien weitergehen, gehen hier in den USA die Schwierigkeiten weiter. Im Dezember schloss Abengoa unter Verweis auf „finanzielle Schwierigkeiten“ sieben Bioenergie-Kraftwerke – einschließlich des Zellulose-Äthanol-Kraftwerkes in Kansas. Man hatte nämlich bis dahin dem Biomass Magazine zufolge lediglich eine einzige kleine Produktladung verkauft [just one railcar of product]. Watchdog berichtet, dass das Kraftwerk in Kansas Kreditbürgschaften in Höhe von 132,4 Millionen Dollar erhalten hatte sowie eine Zuwendung in Höhe von 97 Millionen Dollar. Das Zellulose-Äthanol-Kraftwerk – wo Treibstoff aus Pflanzenabfällen gewonnen werden sollte – ist erst vor etwas über einem Jahr in Betrieb gegangen, mit Größen wie US-Energieminister Ernest Moriz, dem ehemaligen Energieminister Bill Richardson sowie dem ehemaligen Innenminister Ken Salazar, die am „zeremoniellen Startschuss“ teilgenommen hatten. Im Garden City Telegram heißt es dazu: Trotz der Anfangs-Fanfaren erlebte das Kraftwerk niemals seine Zweckerfüllung“. Weiter heißt es: „Bei der Eröffnung wurde das Kraftwerk als das erste kommerzielle Biotreibstoff-Kraftwerk der nächsten Generation“ angepriesen. Watchdog zufolge könnte die Schließung „ein Signal der Probleme sein, die sich noch viel weiter in die Industrie hineinfressen“. Charlie Drevna, renommiertes leitendes Mitglied am Institute for Energy Research, sagt: „dies ist nichts als ein weiteres Beispiel einer nicht gangbaren Technologie, zumindest als eine wettbewerbsfähige kommerzielle Technologie“.

Aber da ist noch mehr. Am 10. Februar hat die California Energy Commission endgültig einen neuen Plan für den Palen-Solarpark abgelehnt, der von Abengoa entwickelt worden war. Die Desert Sun, die das Projekt verfolgt hatte, berichtet: „Das Unternehmen hat ein Ultimatum zur Konstruktion verstreichen lassen“, nachdem es in den Vorbereitungsprozess zum Bankrott eingetreten war. „Obwohl Abengoa bekannt ist für Energieprojekte wie Solarparks und Äthanolkraftwerke, sucht das Projekt einer Wasser-Pipeline, das nahe San Antonio in Texas realisiert werden soll, jetzt nach einem Käufer“.

Dann, an genau dem Tag, an dem Biden seine Stimulans-Erfolge hinaus posaunte, reichte eine Gruppe von Getreide-Verkäufern, die von Albengoa Bioenergy nicht bezahlt worden waren, eine Bankrott-Petition in Kansas ein (hier). Ein weiteres Verfahren war zuvor in Nebraska angestrengt worden. Amerikanischen Unternehmen, deren Lieferungen nicht bezahlt worden waren, werden inzwischen über 10 Millionen Dollar geschuldet. Sie hoffen, dass das Verfahren von den US-Kreditgebern verlangt, bezahlt zu werden, bevor irgendwelche Funds aus irgendwelchen Verkäufen an das Mutterunternehmen in Spanien fließen – was von dem Gericht gerade gewährt worden ist.

Abengoa wurde auch von Anteilseignern verklagt, die sagen, dass das Unternehmen sie in die Irre geführt habe hinsichtlich seiner finanziellen Pläne. Die Aktienkurse sind seit Ende 2015 gesunken und regelrecht abgestürzt nach der Bankrotterklärung im November. Nach einem Höchstwert von 28 Dollar im Jahre 2014 ist die Aktie derzeit gerade noch 81 US-Cent wert (hier).

In Spanien wurden ehemalige Abengoa-Direktoren angeklagt wegen Insiderhandel und Missmanagement. Das Vermögen wurde eingefroren und beschlagnahmt. Am 17. Februar wurde der Pass des ehemaligen Vorsitzenden Felipe Benjumea eingezogen, um ihn am Verlassen des Landes zu hindern.

Drevna stellt im Watchdog die Frage: „Falls die Kraftwerke nicht einmal in einem gelenkten Markt mithalten können, wie können sie dann in einem freien Markt wettbewerbsfähig sein?“

Mit Abengoa in den Nachrichten während der Tour von Biden ist klar, warum er sich auf Infrastruktur-Projekte konzentrierte und die „grünen“ Katastrophen mied, zu denen es gekommen war durch – wie er es nannte – „das ambitionierteste Energiegesetz der Geschichte“. Politico stellt die Vermutung in den Raum, dass fehlende Popularität für seine Projekte „sicher ein Grund“ ist für seine Entscheidung, sich nicht als Präsident zu bewerben.

Während also Biden auf keinem Wahlzettel steht, stehen dort sehr wohl Senator Bernie Sanders und Hillary Clinton. Beide werden kaum auf Obamas grüne Energiepolitik eingehen*, welche zu dem empörenden Abengoa-Debakel führte – und zu vielen anderen.

[*Original: both will double down on Obamas green energy policies. Für die Übersetzung des Terminus‘ double down hat D. Rohrlack in seinem Kommentar Nr. 11 zu diesem Beitrag, den ich für sehr wertvoll halte, folgende Übersetzung vorgeschlagen: „Am einfachsten mit "Doppelt oder nichts". Der Begriff kommt aus dem Casinospiel "Black Jack"; auch unter "17 und 4" in der Familienvariante bekannt.

Sieht der Spieler eine für ihn (vermeintlich) günstige Kartenkonstellation, so darf er seinen Einsatz verdoppeln, darf dann aber nur noch eine Karte kaufen ( und nicht beliebig viele, wie ohne dieses Manöver )“. Anm. d. Übers.]

Unter Verweis auf Abengoa sagte die leitende Redakteurin des Biomass Magazine Anna Simet: „Die Leute haben ein Problem, wenn Geld der Regierung an Projekte wie dieses geht und die dann scheitern. Wir alle wissen das“. Wirklich?

Link: http://oilpro.com/post/22547/biden-stimulus-anniversary-tour-skips-obamas-hand-picked-green-en

Übersetzt von Chris Frey EIKE

Bemerkung des Übersetzers: Ähnlichkeiten mit Deutschland sind natürlich rein zufällig…

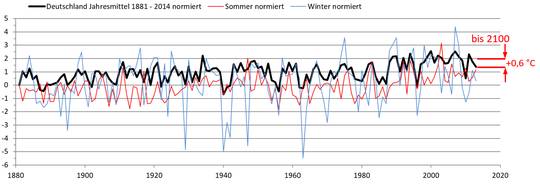

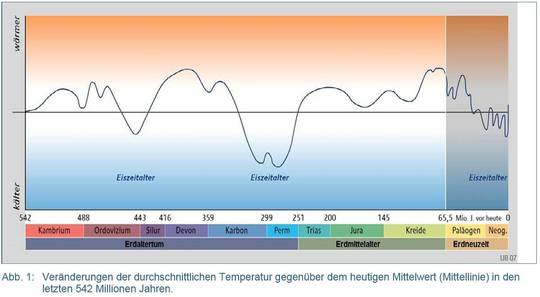

Bild3 [7] Bayerisches Landesamt für Umwelt, Publizierung: Das Klima der Vergangenheit Abbildung 3

Bild3 [7] Bayerisches Landesamt für Umwelt, Publizierung: Das Klima der Vergangenheit Abbildung 3